Retrouvez sur notre site cette chronique historique écrite par Bruno-Edouard Perrin issue des archives de notre magazine.

Des premiers marchands chinois dont les filles devinrent reines aux entrepreneurs sino-thaïs qui règnent aujourd’hui sur l’économie thaïlandaise, durant plus de deux siècles, l’histoire de la Thaïlande s’est écrite à Chinatown.

Pour commencer le voyage, montez dans le BTS, le train des cieux comme on l’appelle ici. Descendez à la station Saphan Taksin, près du pont érigé en l’honneur du roi du même nom, et dirigez-vous vers la jetée de Sathorn. Demandez à l’un des bateliers de vous emmener de l’autre côté du fleuve : n’hésitez pas, grimpez sur son bateau longue-queue pour traverser avec lui le Ménam, la mère des eaux, et vous perdre dans les canaux de Thonburi, entre varans et poissons-chats.

Faites-vous déposer à Kadeejeen, ce quartier cosmopolite où s’installèrent les premiers marchands étrangers, bien avant la naissance de Bangkok. Entrez dans l’église catholique de Santa Cruz, puis allez sentir les parfums du sanctuaire chinois de Tien An Kong et visiter la magnifique mosquée de Saifee Masjid, avant de déguster un « kanom farang », l’un de ces gâteaux dont seules quelques familles sino-portugaises ont la recette.

Quittez ensuite les ruelles fraîches et l’ombre des frangipaniers pour vous diriger vers le petit ponton de Din Daeng. En face de vous, de l’autre côté du Chao Phraya, c’est Sampeng, le quartier chinois. Vous le connaissez mieux sous son nom occidental : Chinatown. Le capitaine de la petite barge qui s’approche l’appellera probablement Yaowarat. Pour 3 bahts, il vous fait traverser les eaux. Vous voilà bientôt sur la jetée de Ratchawong. C’est là que la plupart des migrants chinois accostèrent en arrivant au Siam.

Vous êtes prêt pour un voyage dans ce quartier de Chinatown qui concentre une bonne partie de l’histoire des Chinois en Thaïlande. Vous croiserez un roi sino-thaï, emprunterez un pont vénitien, apprendrez comment les aristocrates félons étaient punis au XIXe siècle. Vous slalomerez entre des montagnes de moteurs, lèverez vos yeux vers le balcon d’où partit la révolution chinoise, entrerez dans des sanctuaires aux parfums entêtants… Ouvrez vos yeux et vos oreilles, le voyage commence !

La plus ancienne trace de la présence chinoise à Bangkok est une inscription portée sur une plaque. Accrochée sur la façade du Leng Buai La, l’un des sanctuaires les plus importants de Chinatown, au cœur du Talat Maï, celle-ci indique 1658. Le sanctuaire teochiu se dresse dans une petite cour, à quelques mètres des étals du « nouveau marché ». À l’époque où il aurait été construit, Bangkok n’était encore qu’une petite bourgade sur le Chao Phraya, tandis qu’Ayutthaya était la capitale royale.

Le sanctuaire de Leng Buai La est dédié à Koe Yi, savant chinois du XIVe siècle qui tenta de réconcilier les enseignements du Bouddha avec la philosophie taoïste de Lao-Tse. Sa tombe, lieu de pèlerinage religieux important, se trouve dans la région d’origine des Teochiu, la plus importante communauté chinoise en Thaïlande, à la frontière entre les régions du Guangdong et du Fujian. Le sanctuaire de Bangkok ne porte pas le nom de Koe Yi : il est appelé Leng Buay La, qui signifie « queue du dragon » et fait référence à la forme traditionnellement donnée au quartier de Chinatown. La plaque lui vaut la réputation d’être le plus ancien sanctuaire de la ville, mais beaucoup pensent qu’elle a en réalité été apportée d’Ayutthaya, car l’installation des premières communautés teochiu à Bangkok ne date que de 1782.

Alors que sa façade dégagée – contrairement à de nombreux autres sanctuaires de Bangkok, l’espace ne sert pas de parking – brille au soleil, l’intérieur du sanctuaire est sombre et mystérieux. Les bougies et encens habituels brûlent en l’honneur des divinités locales. Des morceaux de tissus ornés de dessins mystiques protègent des influences maléfiques et sont accrochés par les commerçants quand ils ouvrent une nouvelle boutique.

Lié à une société secrète importante qui s’y réunissait encore dans les années 1920, le Leng Buai La est aujourd’hui encore un lieu central pour la communauté teochiu et les visiteurs viennent de loin, notamment lors des fêtes traditionnelles chinoises. En réalité, même si le sanctuaire n’est probablement pas aussi ancien qu’on veut bien le dire, la présence des Chinois à Bangkok et au Siam est attestée depuis bien longtemps, et même avant que les Thaïs eux-mêmes n’arrivent dans la région…

Le commerce maritime entre l’Empire du Milieu et le « Nanyang », comme les Chinois appellent l’Asie du Sud-Est, commence dès le Xe siècle. Des colonies de peuplement chinoises sont déjà établies, en particulier sur les côtes du Golfe de Thaïlande, quand les premières tribus thaïes, originaires des régions de Chine méridionale, s’installent au XIIIe siècle dans le bassin du Chao Phraya.

Au cours des siècles suivants, des marchands chinois, majoritairement hokkiens, venant du sud de la province du Fujian, s’établissent à Ayutthaya ainsi que dans d’autres ports du Golfe de Siam. La Chine est alors le premier partenaire commercial du Siam.

En 1768, après qu’Ayutthaya a été mise à sac par les armées birmanes, le chef d’armée Taksin est couronné roi et établit la nouvelle capitale à Thonburi. Il sera renversé en 1782, après avoir réunifié le royaume.

Sampeng, premier quartier chinois

Le successeur de Taksin, Rama I, fondateur de la dynastie actuelle des Chakri, est couronné le 6 avril 1782. Dès son arrivée au pouvoir, il déplace le siège du gouvernement de Thonburi à Bangkok, sur la rive gauche du Chao Phraya, afin de le rendre moins accessible à d’éventuelles invasions birmanes. Le lieu choisi pour construire le nouveau palais royal, Rattanakosin, est alors occupé par des Chinois teochiu. Ceux-ci sont invités à déménager leur colonie un plus au sud sur la même rive, entre le Wat Samploem – qui deviendra plus tard le Wat Chakrawat – et le Wat Sampeng, appelé aujourd’hui le Wat Pathum Khongkhla.

Lors de l’installation des Chinois en 1782, le Wat Sampeng, qui marque la limite sud du quartier qui porte son nom, est abandonné une vingtaine d’années suite aux invasions birmanes. Construit à l’époque d’Ayutthaya, ce temple royal est alors reconstruit par un jeune frère de Rama I.

Le Wat Sampeng joue un rôle particulièrement important pour les rites funéraires royaux, puisque les cendres sont traditionnellement dispersées dans le Chao Phraya sous ses murs. Dans les champs qui l’entourent sont également enterrées les carcasses des éléphants blancs royaux. Au XIXe siècle, le temple est également un lieu d’exécutions. Les aristocrates condamnés à la peine capitale sont en effet battus à mort avec un bâton de bois de santal, leur corps recouvert d’un sac de velours pour empêcher le sang royal de tacher le sol. Plusieurs exécutions ont lieu au Wat Sampeng, dont celle du Prince Rakronaret. Ce fils de Rama I, accusé d’intriguer pour renverser Rama III, est mis à mort en 1848. La pierre contre laquelle on plaçait la tête des suppliciés avant d’y porter le coup fatal est toujours visible derrière le viharn du temple. Les terrains autour du temple abriteront longtemps des charniers à ciel ouvert où se décomposaient les corps des indigents et des esclaves.

Après la création de Sampeng, le temple est vite entouré d’une communauté chinoise qui ne connaît pas bien les rites bouddhistes Theravada. Souvent, après une matinée passée à mendier, les bonzes rentrent au temple avec leurs sébiles presque vides… Mais avec l’acculturation progressive des Chinois, cet îlot de culture thaïe trouvera sa place dans la vie du quartier. Les familles d’origine chinoise participent aujourd’hui au support des communautés monastiques et le temple abrite un site de crémation et de dépôt des reliques.

Dans ses premières années, le quartier habité par les Chinois est essentiellement constitué de la rive du Chao Phraya et d’un petit territoire allongé qui ne va pas au-delà de la rue principale de Sampeng, appelée Sampeng Lane, et nommée aujourd’hui soï Wanit 1. Au-delà de cette ruelle, commence la « Mer de boue ;», un estuaire marécageux qui sera peu à peu conquis tout au long du XIXe siècle. Des milliers d’artisans chinois viennent participer à la construction du quartier : briquetiers, maçons, charpentiers, forgerons, orfèvres…

Le nom des ruelles qui courent entre Sampeng Lane et la rive indiquent aujourd’hui encore leur usage premier : Trok Khao San était le lieu où se trouvaient les bureaux des rizeries ; Trok Rang Katha abritait les ateliers de casseroles en métal alors que dans le Trok Tao étaient fabriqués des fourneaux ; les calligraphes et artistes ou fabricants de lanternes en papier se trouvaient sur le Trok Rong Khom ; le Trok Vet abritait lui tout simplement des latrines publiques, probablement en plein air !

« Sampeng, immense bazar chinois, où se trouve une population tellement dense qu’on n’a jamais pu l’évaluer exactement »

Georges Chaudoir (1873-1930), militaire belge qui fit un tour du monde dans sa jeunesse et passa quelques jours au Siam en 1897, décrit le Sampeng de façon assez évocatrice. Le texte date de la fin du XIXe siècle, mais la rue n’avait pas dû changer beaucoup depuis l’époque de sa création : « En dehors de ses palais et de ses pagodes, Bangkok renferme plus d’un point intéressant. Tel est le Sampeng, immense bazar chinois, où se trouve une population tellement dense qu’on n’a jamais pu l’évaluer exactement ; les ruelles sont étroites et tortueuses ; les habitants s’y empilent dans des huttes en bambou d’où se dégage une odeur nauséabonde. On y trouve de tout, depuis une banane jusqu’à des carabines de cavalerie. […] Le marché le plus important, le Sampaeng, long de plusieurs kilomètres, est une succession de couloirs étroits où les piétons seuls peuvent accéder. Et encore ne circule-t-on que difficilement entre deux rangées d’étalages qui débordent sur la ruelle. Tous les genres de commerce, y compris les maisons de jeu et les monts-de-piété, s’exercent dans ce marché. Le Chinois y tient le haut du pavé. Les trois quarts des boutiquiers sont des Célestiels. […] Le long des couloirs dallés les magasins s’alignent, boîtes carrées dont un côté manque, ornementées d’énormes lanternes de papier, d’enseignes rouges sur lesquelles grimacent des caractères d’un demi-pied de haut, en colonne verticale. Intérieurement, c’est l’éternel et même décor : au fond l’autel des ancêtres et un peu partout des poussahs à barbiche, des dragons, des cigognes, des brûle-parfums en bronze, des potiches de porcelaine et des paravents où les oiseaux prennent leur vol. »

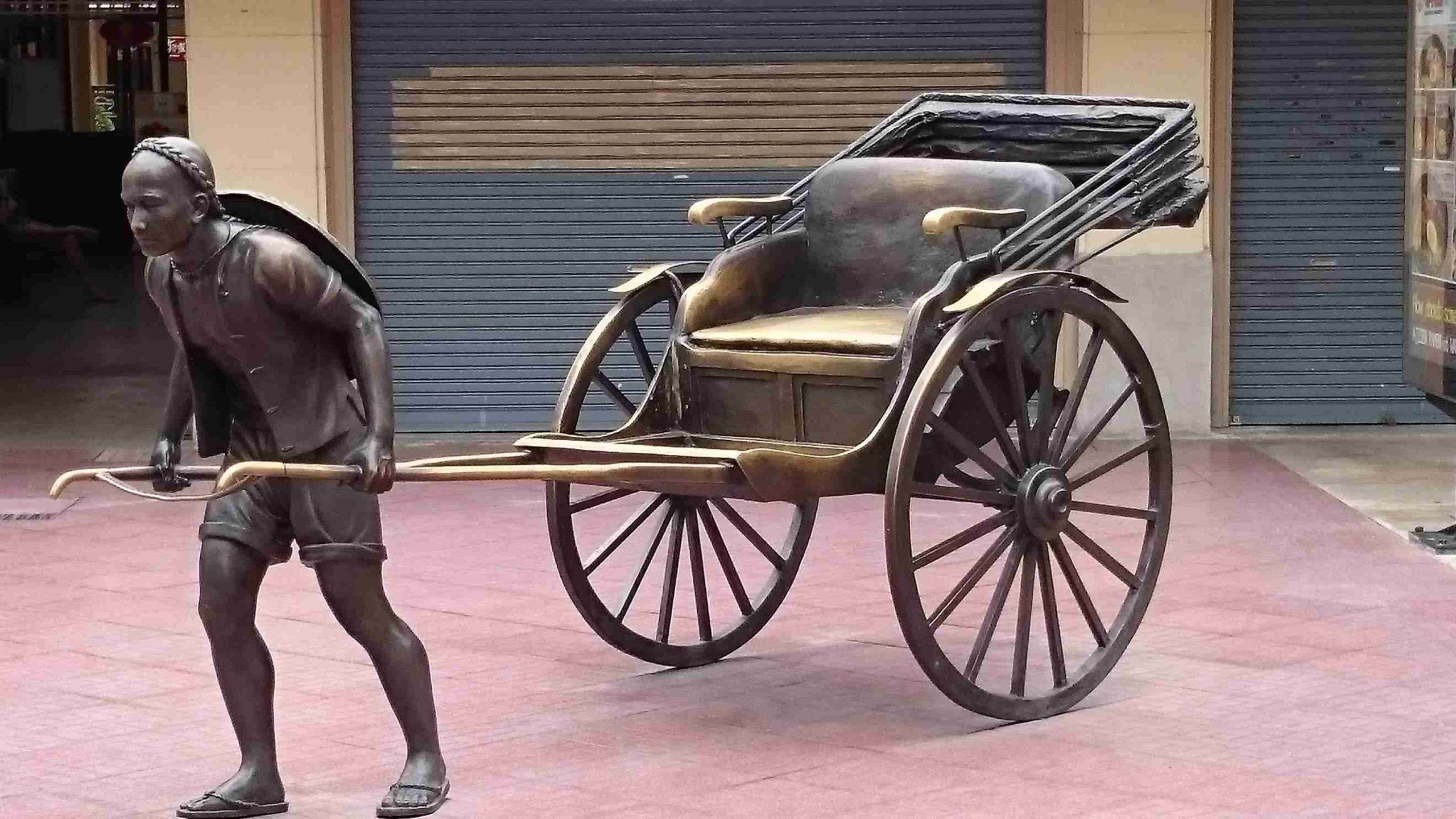

Aujourd’hui, Sampeng Lane est toujours une petite ruelle couverte longue de plus de deux kilomètres et dont la largeur n’excède pas deux ou trois mètres. On y trouve une succession d’échoppes : décoration pour la maison, bijoux, tissus, papèteries, chapeaux, chaussures, maroquinerie, parapluies… L’air conditionné des boutiques rafraîchit un peu l’atmosphère. Les seuls moyens de transport que l’on y croise sont la charrette à bras et la vespa hors d’âge, qui toutes deux ont priorité sur les piétons.

Il fut une époque où Sampeng Lane abritait également d’autres activités. Les bordels, sophistiqués et décorés par les meilleurs designers de l’époque, étaient identifiés par une lumière verte. Leur nombre était si élevé que le quartier était lui-même appelé « district de la lumière verte ». Le terme « femme de Sampeng » est d’ailleurs toujours synonyme de femme de petite vertu en thaï. Khun Yaï Faeng – grand-mère Faeng – était tenancière dans les années 1830 d’un lupanar sur le Trok Tao. Bouddhiste dévote par ailleurs, elle fit construire un temple. Celui-ci porte maintenant le nom de Wat Kanikapon, « le temple construit grâce aux revenus de la prostitution ». Devant le buste de sa fondatrice sont posés, dans une petite coupelle, un bâton de rouge à lèvre et une bouteille de parfum.

A l’extrémité ouest de Sampeng Lane, le pont de Saphan Han enjambe le canal Rob Krung, creusé en 1783, qui est le deuxième des trois anneaux de canaux autour de l’île de Rattanakosin. Initialement simple passage de bois, très étroit et peu solide, il est remplacé ensuite par un pont tournant – qui lui donne son nom actuel – permettant de laisser passer les bateaux sur le canal. Après le retour du roi Rama V d’Europe, il est reconstruit sur le modèle du Rialto de Venise, à moins que ce ne soit sur celui du Ponte Vecchio de Florence : des rangées de boutiques ornent chacun de ses côtés. Les vues du début du XXe siècle montrent un paysage urbain assez bucolique, avec de petites jonques sur le canal et ce joli pont surplombant les eaux.

Le fossé désormais noirâtre a été comblé peu à peu par les détritus et n’est plus navigable. Le pont à l’italienne n’est plus. Celui qui transite du quartier indien de Pahurat à Chinatown ne s’aperçoit même pas qu’il passe au-dessus de l’eau, le pont s’étant transformé en un tunnel hermétique recouvert de bâches en plastique et de tôles métalliques. Restent les photographies.

On entre à Sampeng de deux façons à l’époque de sa fondation. Pour qui vient de Rattanakosin, le pont de Saphan Han marque le passage du monde thaï au monde chinois. Mais Sampeng est avant tout le principal port du pays ;: sa rive, longue d’un peu plus d’un kilomètre, est occupée par une succession de pontons. Tous les produits de luxe venant de Chine, comme le thé, la soie ou la porcelaine, indispensables à l’élite siamoise, arrivent à Sampeng sur de grandes jonques entre janvier et avril. Le Siam approvisionne en retour la Chine en riz, poivre, sucre, coton, étain, cardamome, peaux, plumes, bois rares, épices, ivoire, nids d’hirondelles ou concombres de mer.

Ratchawong, le port d’arrivée principal des migrants chinois, reste aujourd’hui l’un des quatre pontons publics encore utilisés. Avec l’évolution du commerce qui se fait majoritairement sur la terre ferme depuis la fin du XIXe siècle, les autres pontons ont disparu, mais leurs piliers de bois, désormais pourris, sont parfois encore visibles à la surface des eaux.

Poursuite de l’immigration chinoise et assimilation

Le commerce avec la Chine fleurit, mais Rama I est un fin financier : en plus de la taxation de certains produits et de la récolte des droits de douane, il établit des monopoles. Tous les commerçants doivent vendre les produits concernés à un entrepôt royal, leur commerce direct étant interdit. Ce système d’exclusivités rend les Chakri immensément riches. Les Chinois hériteront notamment de monopoles sur les jeux et loteries, créés par Rama III suite à une inondation qui obligea le Siam à importer du riz. Ils auront également le droit de vendre l’opium, les spiritueux et les nids d’hirondelles, dont ils sont par ailleurs également les plus grands consommateurs.

« Le Sampeng renferme de nombreuses salles de jeux et des tabagies d’opium. J’ai visité les premières à différentes reprises, tant la nuit que le jour. Entrons : dans l’énorme hall en bambou, sur le plancher poli, des centaines de personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, sont assises en cercle autour des nattes. […] Les enjeux, poignées de « ticals » ou boulettes d’argent, sont très considérables. Rien d’original comme le spectacle de cette natte sur laquelle tombent en grêle ces billes lancées par des mains fiévreuses, tandis que le croupier, Chinois au torse nu, sur lequel convergent les regards de l’assemblée, les ramasse, impassible, à l’aide d’un râteau de dimension formidable », décrit Georges Chaudoir.

A la fin du règne de Rama I, en 1809, on compte environ 25 000 Chinois à Sampeng. Ils sont les seuls étrangers à pouvoir entrer librement au Siam durant la première moitié du XIXe siècle. L’expansion économique, tirée par les monopoles royaux, stimule l’immigration chinoise constituée quasi-exclusivement d’hommes : petits commerçants, marins, pêcheurs, fermiers et paysans, employés dans la construction, le creusement de canaux ou le commerce par jonques avec la Chine.

Les Chinois établis au Siam ne sont pas soumis au système de corvée qui oblige alors tous les hommes libres thaïs à travailler gratuitement au profit d’un seigneur.

Dès l’époque d’Ayutthaya, les Chinois établis au Siam ne sont pas soumis au système de corvée – le phraï – qui oblige alors tous les hommes libres thaïs à travailler gratuitement une partie de l’année au profit d’un officiel local ou d’un seigneur. En arrivant, les immigrants choisissent entre le tatouage sur le poignet en signe d’appartenance à un maître ou le paiement d’une taxe – le phuk pi – qui leur donne la possibilité de s’installer où ils le souhaitent, puis de travailler et vivre librement. Lors du paiement de la taxe, le fonctionnaire attache une corde au poignet puis de la cire à cacheter est appliquée sur le nœud et marquée d’un sceau officiel pour enregistrer le paiement. A la fin de sa période de validité, la cordelette est jetée et le paiement doit être renouvelé. La taxe est nettement inférieure à celle que paient les Thaïs souhaitant être exemptés du travail obligatoire.

Les « lukchins », enfants des couples sino-thaïs, sont en général élevés à la siamoise. Les valeurs traditionnelles patriarcales chinoises disparaissent dans les familles mixtes. Les coutumes d’héritage matrilinéaire sont notamment adoptées. Les femmes siamoises prouvent également leur influence en aidant leur mari chinois à construire un réseau de contacts commerciaux avec l’aristocratie thaïlandaise. Au départ fiers de leurs origines chinoises, les lukchins prennent néanmoins conscience peu à peu que leur origine mêlée les condamne à un statut social inférieur par rapport aux classes dominantes d’une société thaïe à la structure très figée. L’élite des familles chinoises de Bangkok va ainsi se rapprocher de ses bienfaiteurs siamois. Cette proximité va jusqu’à l’assimilation et l’oubli des origines chinoises. Certains se mettent à fréquenter les temples bouddhistes Theravada en lieu et place des sanctuaires chinois.

Pour favoriser leurs affaires, les « chaosua », riches marchands chinois, vont jusqu’à offrir leurs filles au roi afin qu’elles deviennent concubines. Chesua Niam est un chaosua qui doit sa fortune aux jeux et à la loterie à l’époque de Rama II et Rama III. Leader de la communauté teochiu et figure des sociétés secrètes, il fonde en 1847 le marché de Talat Kao – le « vieux marché » – au sud de la rue Yaowarat, entre les rues Mangkon et Yaowaphanit, et qui reste de nos jours l’un des principaux marchés de Chinatown et où l’on peut trouver tous les produits à la base de la gastronomie chinoise : porc rôti et vessies de poisson frites, pousses de bambou et ailerons de requins, concombres et limaces de mer, grenouilles et crapauds… Nim, la fille aînée de Chesua Niam, épousera le fils d’un ministre issu de la famille royale. La cadette, Samli, deviendra concubine de Rama IV, le roi Mongkut, qui l’élèvera au rang de consort royale. Leur fille épousera Rama V et donnera naissance à Rama VI et Rama VII. Il y a donc dès le départ beaucoup de « sang chinois » dans la famille royale Chakri…

Le retour des Européens

Au début des années 1820, alors que le règne de Rama II s’achève, les Chinois forment la majorité de la population à Bangkok et jouent un rôle prépondérant dans l’économie siamoise, qui est intégrée au système commercial asiatique où la Chine symbolise le centre à la fois commercial et politique. L’immigration chinoise se monte à sept mille nouveaux arrivants par an. Une bourgeoisie chinoise apparaît et la mode chinoise fait fureur dans la haute société de Bangkok et dans les cercles aristocratiques. Quand les Anglais reviennent à Bangkok, plus d’un siècle après en avoir été chassés, ils découvrent un fleuve bondé de jonques. Le volume commercial de Bangkok dépasse alors celui de Singapour.

Jean-Baptiste Pallegoix (1805-1862) arrive au Siam en 1830. Prêtre des Missions étrangères de Paris, il est évêque de Bangkok et s’y lie d’amitié avec le futur roi Mongkut, qui est alors moine bouddhiste. Sa « Description du royaume thaï ou Siam », parue en 1854, est le témoignage respectueux et avisé de l’auteur du premier dictionnaire thaï-latin-français-anglais. « Je ne crois pas exagérer en disant que les esclaves font au moins le quart de la population du Siam ; les Chinois sont presque tous ou marchands ou planteurs ; un petit nombre d’entre eux sont pêcheurs. Quant aux Thaïs proprement dits, les uns sont employés du gouvernement, les autres font du commerce, mais le plus grand nombre cultive les jardins et les champs de riz […]. La plupart des Chinois qui, tous les ans, arrivent par milliers, parviennent à acquérir une petite fortune ; les uns retournent en Chine et les autres s’établissent au Siam […]. Dans l’intérieur, presque tout le commerce se fait par échange : les Chinois, surtout, vont dans les plaines et jusque dans les forêts et les montagnes, pour échanger des étoffes, de la vaisselle et de la quincaillerie chinoise contre le riz, le coton et les diverses productions des provinces qu’ils parcourent. »

L’essor du capitalisme coïncide avec une volonté politique hégémonique de l’Occident et une domination technique sans précédent, alors que la révolution industrielle européenne n’a pas encore touché le Siam. Le pouvoir siamois refuse au départ toute idée de libre-échange, celui-ci menaçant les monopoles, la source principale de revenus royaux. Mais le Siam n’est pas de taille à résister très longtemps et les Anglais forcent bientôt Rama III à libéraliser les échanges en faisant évoluer la politique de monopole. Les marchands chinois en profitent pour se développer en achetant des droits de commercer.

La victoire britannique lors de la première guerre de l’opium en 1842 modifie les équilibres politiques dans la région. Rama IV doit ajuster la position du royaume en fonction de la nouvelle puissance de l’Occident. Un accord de libre-échange est signé en 1855 : le traité Bowring signe le passage du pays dans une nouvelle époque. L’image de la Chine est sérieusement écornée : le paiement du tribut commercial aux empereurs chinois est suspendu. Il sera officiellement supprimé par Rama V en 1882.

Selon Bowring, le gouverneur britannique de Hong Kong et ministre plénipotentiaire auprès des cours de Chine, du Japon, de Corée, du Siam et du Vietnam, il y a en 1855 plus de 1.5 million de Chinois dans le pays, dont 200 000 à Bangkok. « Tous les commerces semblent être entre leurs mains. Sur dix bazars flottants qui couvrent pendant des kilomètres les deux rives de la Meinam (le fleuve), neuf sont tenus par des Chinois ; énormément sont mariés à des Siamoises, car les Chinoises quittent rarement leur pays ; mais les enfants sont éduqués à la chinoise : les garçons portent une natte et le père seul semble influer sur la nature et l’éducation de l’enfant… A de rare exceptions près, les femmes siamoises semblent bien traitées par leurs maris chinois… Les Chinois n’occupent pas seulement les plus grands bazars, mais ils vont faire le commerce des produits les moins chers ; des centaines de bateaux chinois vont et viennent sur la rivière, s’arrêtant à chaque maison, entrant dans chaque canal, fournissant n’importe quelle nourriture, vêtement et tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Ils vont partout où des profits peuvent être faits. ».

Grâce à la mise en place du libre-échange, le Siam devient bientôt le premier exportateur mondial de riz. Le delta du Chao Phraya est encore peu peuplé et les trois quarts des terres sont inexploitées : il suffit de cultiver plus de surface, sans nécessairement améliorer la productivité. La production est majoritairement dominée par des patrons thaïs auxquels sont attachés des paysans soumis au système du « phraï » qui ne leur laisse qu’une mobilité réduite. La commercialisation est d’abord gérée par des Occidentaux qui font appel à des intermédiaires chinois, les « compradors ». Mais ceux-ci apprennent rapidement le métier et ouvrent leurs premières rizeries dès les années 1880.

Les taxes sur l’opium, les liqueurs, la loterie et les jeux représentent près de la moitié des revenus de l’Etat durant la seconde moitié du XIXe siècle. La taxation de ces vices essentiellement chinois permet à la fois au gouvernement de les contrôler, mais également de diminuer les sommes envoyées par les Chinois dans leur pays d’origine.

Alors que le Siam bénéficie d’un essor économique important, l’Empire du Milieu, conduit par des leaders médiocres, connaît une époque de décadence. Les puissances occidentales profitent de cet état de faiblesse et le traité de Nankin, qui met fin à la première guerre de l’opium en 1842, oblige le gouvernement chinois à ouvrir de nombreux ports au commerce, permet aux prêtres missionnaires d’évangéliser le pays, et garantit aux Européens des droits extra-territoriaux. Hong Kong est par ailleurs cédé aux Anglais. La révolte des Taiping dans le sud du pays est écrasée dans le sang, poussant de nombreux Chinois à émigrer. Ceux qui arrivent au Siam viennent pour la plupart des provinces du Hainan, du Fujian et du Guangdong. Leur nombre est plus important que lors des vagues précédentes. Cette émigration est facilitée par la modernisation des transports, notamment par l’apparition des bateaux à vapeur qui permettent de rallier le Siam en une semaine, contre près d’un mois auparavant.

Henri Mouhot, naturaliste et explorateur français né en 1826, arrive à Bangkok à l’automne 1858. Il parcourt pendant deux années le Siam, le Cambodge – il va « redécouvrir » le site d’Angkor – et le Laos, où il meurt à Luang Prabang en 1861. Ses observations sur les traditions et croyances des peuplades autochtones sont certes marquées par l’ethnocentrisme occidental de l’époque, mais restent un témoignage essentiel : « Depuis le prince jusqu’au mendiant, tout le monde mâche le bétel à Siam : c’est un des besoins de la vie. Aussi, les Chinois établis dans ce royaume cultivent-ils avec soin le bétel et le vendent-ils avantageusement. Ces Chinois émigrés sont d’habiles cultivateurs, des commerçants intelligents ; ils parlent le siamois comme s’ils étaient nés à Siam, mâchent le bétel comme les indigènes ; comme eux, ils rampent devant les mandarins et le Roi ; mais, en revanche, ils font fortune, et avec l’argent viennent les honneurs ».

« Les Chinois parlent le siamois comme s’ils étaient nés à Siam, mâchent le bétel comme les indigènes ; comme eux, ils rampent devant les mandarins et le Roi ; mais, en revanche, ils font fortune, et avec l’argent viennent les honneurs »

D’autres témoins de la fin du XIXe siècle sont plus crûs dans leur description de la spécificité chinoise. Charles Buls, un homme politique belge qui séjourne au Siam en 1900 pour y conseiller le roi Rama V, publie ses « Croquis siamois » l’année suivante. « Le Siam n’a pas la classe bourgeoise d’où sont toujours sorties, en Europe, les premières revendications démocratiques. Comme dans tout l’Orient primitif, on n’y trouve en présence que la famille royale, les nobles et le peuple. Le commerce est entièrement entre les mains des Chinois, étrangers au pays et absolument indifférents, au surplus, aux droits politiques. […] Les agressions violentes, les vols à main armée, les crimes passionnels sont moins fréquents qu’en Europe. Le peuple siamois est naturellement fort doux dans ses mœurs. Ce sont principalement les Chinois fourbes qui commettent les vols et les Malais vindicatifs, les assassinats. […] Les Siamois laissent presque toute l’industrie et une grande partie du commerce aux Chinois qui sont accourus en foule, depuis la transformation de la capitale de la ville aquatique en ville terrestre. On cite seulement trois ou quatre Siamois, dont une femme, à la tête d’un commerce de riz ; les calculs compliqués d’une grande industrie, les spéculations importantes dépassent les facultés de ce peuple ; les Chinois au contraire sont là dans leur élément préféré. Mais si les Chinois sont pratiques et calculateurs, les Siamois par contre ont l’imagination vive et poétique. »

Mais ces témoignages féroces sont balancés par d’autres, plus admiratifs de la force de travail des Chinois. Émile Jottrand est un juriste belge qui conseille Rama V entre 1898 et 1902. « Au Siam », le journal de voyage qu’il tient à quatre mains avec sa femme Denise, est le témoignage de leur vie quotidienne à Bangkok, puis à Korat (Nakhon Ratchasima) : « On lit et on entend sur les Chinois tout sorte d’appréciations qui paraissent contradictoires. On dit que les Chinois sont propres et on dit qu’ils sont malpropres ; honnêtes et malhonnêtes ; polis et grossiers ; travailleurs et badauds ; économes et joueurs ; pleins de vertus et perdus de vices… Tout cela est peut-être vrai ; il faut voir de quelle classe de la société on parle, et de quelle province. Quoi qu’il en soit, dans toutes les conditions sociales, le Chinois même émigré présente de très sérieux mérites qui lui ont assuré une prépondérance marquée sur les Siamois dans tout ce qui regarde le commerce et l’industrie. Il est travailleur, infatigable, ne connaissant aucun jour de repos hebdomadaire, n’ayant d’autre congé que les huit ou dix jours du nouvel an. Il peine toute la journée et travaille souvent en Chine. Ces qualités précieuses, il les porte à leur maximum grâce à l’obstination et à la persévérance indomptable qu’il met à toute chose. Aussi le Chinois est devenu le capitaliste de Bangkok. »

Charles Buls, le politique, se laisse aller néanmoins à un essai de prospective optimiste qui n’est pas finalement pas si loin de la réalité actuelle de Bangkok : « Les Luckchins, métis de Chinois et de Siamoises, déjà nombreux au Siam, concilieront peut-être les caractères opposés des deux races et formeront un jour, à Bangkok, une population urbaine qui unira le sens pratique, les facultés commerciales, l’activité industrielle des Chinois, à la vivacité d’imagination, aux dispositions artistiques, à l’inspiration poétique des Siamois. De la combinaison de l’imagination et du raisonnement dans l’esprit des Lukchins pourra naître de l’invention qui manque à tous les peuples asiatiques ».

Sampeng, poumon économique du Siam

Durant la grande transformation économique de ces années, Bangkok est le principal point de contact entre le monde traditionnel siamois, qui change peu, avec le nouveau monde de l’économie capitaliste. Le centre de gravité de la ville se déplace du palais au quartier commercial. Celui-ci s’étend de Sampeng vers le sud (Siphraya, Silom et Sathorn) grâce à la nouvelle rue Charoen Krung – appelée d’abord « New Road » – achevée en 1864, la première veritable avenue de Bangkok. Dans ce quartier qui se modernise peu à peu, les nouveaux arrivants chinois forment une communauté très hétérogène. Si tous partagent la même langue écrite et une culture largement commune, ils sont pour la plupart issus des régions côtières du sud du pays où le morcellement culturel et linguistique est important. Jusqu’au début du XXe siècle, il n’y a pas de sentiment national chinois : chaque immigrant se rattache avant tout à sa communauté d’origine, sa langue et sa région.

Jusqu’au début du XXe siècle, il n’y a pas de sentiment national chinois : chaque immigrant se rattache avant tout à sa communauté d’origine, sa langue et sa région.

Le plus vieux sanctuaire hokkien de Bangkok date de 1804 et abrite des bas-reliefs représentant des épisodes de la littérature chinoise ainsi qu’une statue du moine Qingshui dont la robe dorée est gravée de scènes figurant les coutumes de la communauté. Le Cho Su Kong est notamment fréquenté lors du festival végétarien organisé chaque automne, mais tout au long de l’année, des fidèles d’origine hokkienne ou d’autres communautés chinoises, ainsi que des Thaïs bouddhistes, viennent prier les divinités locales qui ont la réputation de guérir les maladies.

La prédominance de la communauté hokkienne au Siam a pris fin avec la chute d’Ayutthaya. Premiers arrivés dans le pays et majoritairement marins et marchands, les Hokkiens, originaires du sud de la province du Fujian, s’étaient installés dans les villes de commerce principales du Siam. Au XIXe siècle, le nombre d’émigrants hokkiens au Siam est en forte baisse. Si au sud du pays, comme à Phuket par exemple, leur identité est bien préservée, beaucoup des Hokkiens de Bangkok se sont intégrés à la bureaucratie siamoise et ont perdu tout lien avec la Chine et leur culture d’origine. À Bangkok, une communauté existe encore à Talat Noi où est située l’association hokkienne, juste à côté du Cho Su Kong.

Les Teochiu forment au contraire dès la création de Bangkok la principale communauté chinoise au Siam. Venus de la région nord du Guangdong, près de la ville de Shantou, ces excellents marins et entrepreneurs sont néanmoins spécialisés dans l’agriculture et n’hésitent pas à s’installer dans les régions rurales, contrairement aux Hokkiens qui restent dans les villes. Encouragés par le roi Taksin, dont le père est teochiu, à s’installer au Siam, ils forment la majeure partie de la population de Sampeng à sa création.

Lors de l’éviction de leur quartier d’origine sur l’île de Rattanakosin en 1782, les marchands teochius emportent avec eux les statues, les objets religieux et la charpente de leur ancien temple. Ils construisent, au coeur de leur nouveau quartier de Sampeng, à égale distance du Wat Sampleom et du Wat Sampeng, un sanctuaire dédié à Pun Thao Kong. Cette divinité vénérée en Chine du sud est la gardienne des lieux d’habitation et de commerce. On la retrouve dans tous les sanctuaires situés dans les marchés.

Avant de quitter le sol natal, Les Teochius vont se recueillir sur les lieux sacrés de leur région et sur les tombes de leur famille. Ils font brûler des bâtonnets d’encens dont ils emportent les cendres. Arrivés dans leur pays d’accueil, ils construisent des autels où ils placent les urnes contenant ces cendres. Le lien avec le lieu d’origine est ainsi conservé. Le nouveau sanctuaire, du nom de Lao Pun Thao Kong, d’abord assez simple, se voit bientôt agrémenté. Une vieille cloche porte la date de 1824.

Dès les années 1850, la main d’œuvre teochiue domine la culture dans la plaine centrale du Siam, seules les régions les plus reculées et forestières échappant à leur présence. Les agriculteurs teochius permettent notamment le développement de nouveaux produits, comme le sucre. Une reconstruction complète du Lao Pun Thao Kong a lieu en 1868 après l’un des nombreux incendies qui ravagent le quartier chinois au XIXe siècle.

La ligne de chemin de fer à vapeur mise en route entre Shantou et Bangkok en 1882 incite près de la moitié des émigrants teochius à choisir le Siam comme destination finale. Leur nombre passera de de 8500 personnes par an dans les années 1880 à près de 50 000 durant la décennie 1905-1915. A partir de cette époque, près de 90% du commerce entre le Siam et la Chine passe par Shantou, qui devient le troisième port chinois après Shanghai et Canton.

La couleur principale dans le sanctuaire Lao Pun Thao Kong aujourd’hui est le rouge, couleur de l’honnêteté et de la vertu, de la joie et de la gaieté, qui éloigne les influences maléfiques. Ce sanctuaire où les compagnies d’opéra chinois itinérantes donnaient toujours une représentation gratuite lorsqu’elles arrivaient à Bangkok, est toujours fréquenté lors des festivités et des rites saisonniers. Bangkok est aujourd’hui la principale communauté teochiue au monde.

D’autres communautés chinoises sont présentes au Siam, mais leur nombre est moins important. Les Hailams, venant de l’île de Hainan, sont bien adaptés au climat du Siam. Ils sont habiles pour la pêche et la construction maritime et également employés à la déforestation pour l’agriculture et l’élevage. Arrivant de façon relativement importante sur leurs jonques à partir du XIXe siècle, ils s’installent principalement autour du canal Padung Krung Kasem, entre Hua Lampong et Talat Noi. Comme les Teochiu, ils construisent des autels pour déposer les cendres de l’encens brûlé avant le départ de la terre d’origine et révèrent Mae Thabthim, une divinité céleste.

Originaires eux de Chine centrale, les Hakkas ont migré vers le sud durant les périodes de guerre civile. Leur nom signifie « les invités » ou « les nouveaux venus » et ils incarnent une communauté particulière, souvent déconsidérée, au sein du monde chinois. Initiateurs de la rébellion de Taiping contre le pouvoir mandchou des Qing, ils fuient par milliers après l’échec de cette révolution en 1864. Travaillant souvent dans le commerce de riz en collaboration avec les Teochius, ils sont appelés « Khae » par les Thaïs. Leurs sanctuaires se trouvent souvent à la périphérie nord du quartier de Sampeng. Leur unité repose sur une langue particulière, forgée au cours de leurs déplacements, et ils sont le groupe le plus conservateur parmi les communautés chinoises installées à l’étranger, avec de nombreuses sociétés secrètes rivales à la fin du XIXe siècle. Une association des Hakkas du Siam voit le jour en 1909 et est toujours située sur la rue Phadsai, à Chinatown. Signe de leur propension à migrer facilement, les Hakkas, qui vénèrent Faa Juking, une divinité masculine à la peau noire et aux cheveux hérissés, peuvent transporter des représentations de la divinité avec eux et sont donc plus mobiles que les Teochius et les Hailams.

La communauté cantonaise à Bangkok restera très petite, contrairement aux pays occidentaux (États-Unis, Canada, Australie notamment) où elle représente une part très importante de la population d’origine chinoise. Les marchands et artisans venant de Canton forment une association en 1877. De tradition bouddhiste Mahayana, mais comprenant également des statues de Confucius et de divinités taoïstes, le sanctuaire de Kwang Tung, sur Charoen Krung, est le seul temple cantonais de Chinatown.

Enfin, de nombreux Chinois des détroits, originaires de Penang, Malacca ou Singapour, viendront également s’installer au Siam. Souvent éduqués et anglophones, ils travaillent comme compradors dans le commerce du riz, intermédiaires entre producteurs thaïlandais et commerçants occidentaux. Le cimetière chinois de Silom abrite leurs tombes.

Aujourd’hui, on estime que les Teochius d’origine comptent pour un peu plus de la moitié de la population d’origine chinoise en Thaïlande. Les Hakkas et les Haïnanais représentent chacun entre 10 et 15%. Le reste est réparti entre descendants d’Hokkiens, de Cantonais et d’autres origines.

Cette grande diversité, associée à une superposition des zones d’habitation, engendre un sentiment « d’insécurité culturelle ». De nombreuses associations, organisées par communauté et lieu d’origine, se développent : clubs de récréation, groupes d’études, sociétés religieuses, mais également associations de commerçants et guildes professionnelles.

Les sanctuaires chinois sont nombreux à Sampeng dès sa fondation, et reflètent la diversité des croyances des diverses communautés chinoises : taoïsme, bouddhisme, confucianisme, parfois pratiquées dans un même lieu. Tous sont construits par un groupe linguistique particulier et dédiés à ses divinités. Mais jusqu’aux années 1870, il n’y a aucun temple Mahayana – la tradition du bouddhisme chinois, distincte du bouddhisme Theravada thaïlandais – ni aucun prêtre relevant de cette tradition. Les bouddhistes chinois se rendent donc dans les temples vietnamiens ou thaïs.

Sous le règne de Rama V, un groupe de prêtres chinois arrive au Siam et le premier temple Mahayana est construit en 1871, avec la collaboration financière de l’ensemble des communautés chinoises. Le Wat Mangkon Kamalawat, autrement dit le temple du dragon au lotus, est encore aujourd’hui le plus grand temple bouddhiste chinois de Chinatown. Situé dans une cour à proximité de la rue Charoen Krung, il abrite trois grandes statues de Bouddha, mais également celles des Quatre Rois célestes, les gardiens des horizons et de la loi bouddhique en Chine, ainsi que des statues de dieux du taoïsme et du confucianisme.

Longtemps résidence du patriarche de l’ordre Mahayana, ce temple reste très populaire. Un fourneau permet de brûler des offrandes aux ancêtres. Des cérémonies lors desquelles les fidèles viennent se débarrasser du mauvais sort sont organisées. On y voit même des Sino-Thaïs chrétiens qui maintiennent leurs rites et traditions d’avant conversion. Le Wat Mangkon donnera son nom l’an prochain à l’une des nouvelles stations de MRT, en cours de construction à proximité.

Au-delà de leurs différentes origines et de leurs pratiques culturelles et religieuses variées, les Chinois s’installant au Siam n’appartiennent pas tous aux mêmes classes sociales. Jusqu’aux années 1850, les arrivants sont souvent commerçants. Ceux qui sont dénommés en chinois les « Nanyang Huashang », marchands des mers du Sud, font généralement souche localement tout en gardant contact avec la Chine pour garder leur avantage compétitif. Chez certains riches marchands teochius qui ont une famille en Chine et une autre au Siam, les fils nés au Siam sont envoyés en Chine auprès de leur belle-mère afin d’y étudier et de se marier, reproduisant ensuite le modèle familial et permettant le maintien d’une identité chinoise d’outre-mer.

Mais la plupart des immigrants sont des hommes célibataires qui cherchent la fortune. S’ils deviennent commerçants ou artisans, ils pourront faire partie de la classe moyenne, ou resteront dans les classes pauvres s’ils sont plutôt colporteurs ou marins. Néanmoins, contrairement à la structure figée de la société thaïe, les Chinois au Siam peuvent bénéficier de mobilité sociale.

A partir de la moitié du XIXe siècle apparaissent les « huagongs », des paysans sans terre ou des urbains pauvres qui émigrent pour échapper à la misère et envoyer de l’argent à leurs familles restées en Chine. Travaillant souvent dans la production agricole, l’industrie, les mines ou la construction, ces « coolies » rentrent souvent au pays à la fin de leur contrat. Au Siam, une immigration de près de 50 000 personnes par an au tournant du siècle permet à peine de palier la pénurie de main d’œuvre, alors que les Siamois préfèrent la culture du riz et la vie villageoise aux travaux souvent harassants liés à l’expansion économique urbaine. La construction du chemin de fer est par exemple essentiellement confiée à des coolies chinois.

Les diversités sociales et culturelles entraînent des spécialisations et le développement de savoir-faire particuliers à chaque communauté. Les Teochius sont spécialisés dans le commerce, les transports ou la finance. La construction et la menuiserie sont l’apanage des Hakkas, qui développent également leurs compétences dans la confection et la cordonnerie. Les forgerons sont souvent hokkiens ou hakkas, mais les orfèvres plutôt cantonais, de même que les architectes, ingénieurs ou médecins. Enfin, les Haïnanais tiennent les restaurants, auberges, salons de thé, ainsi que les abattoirs et maisons de passe.

Ces spécialisations nécessitent le développement de relations entre les différents groupes, ce qui favorise l’émergence d’un sens d’identité ethnique, au-delà des différences culturelles régionales. Le nationalisme chinois trouvera là un terrain fertile au XXe siècle pour se développer.

Les sociétés secrètes

Sur la rue Phadsai, le café La Sae est l’un des derniers survivants d’un Chinatown dont les troquets ont presque disparu. Ouvert en 1928 par un marchand ambulant chinois, il est tenu aujourd’hui par son arrière-petit-fils. Dans sa salle ouverte sur la rue, de vieux chinois discutent dans un sabir de teochiu et de thaï. Sur le mur jaune décrépi, une peinture naïve représente le Sampeng de 1900. Le temps passe sur une vieille horloge. A côté, un portrait du roi Bhumibol tenant sa mère dans ses bras. Les habitués lisent le journal ou échangent les dernières nouvelles du quartier. Apporté au Siam par les Hollandais de Batavia à la fin du XIXe siècle, le café se boit chaud ou glacé, mais toujours noir, et allongé d’une bonne dose de lait concentré.

Longtemps, les cafés au Siam ont mauvaise réputation, car ils servent de couverture pour les sociétés secrètes, « importées » de Chine pour régir la vie des communautés.

Les Chinois, exemptés de corvée en payant la taxe de travail, peuvent voyager et s’installer où ils le souhaitent. Mais cette liberté a un prix : l’absence de patron pour les protéger et la vie en dehors du système social thaï traditionnel féodal mais garant d’une certaine sécurité. Les immigrants se tournent donc vers les sociétés secrètes qui les avaient défendus des officiels corrompus et des bandits dans leur pays d’origine. La Triade originelle, première société secrète, est née à la fin du XVIIe siècle en opposition à la dynastie des Qing : elle n’aura de cesse, jusqu’à la révolution de 1911, de soutenir les révoltes contre les « usurpateurs mandchous » et de tenter de restaurer l’ancienne dynastie Ming.

Sans patron pour les protéger et exclu du système social thaï traditionnel, les Chinois se tournent vers les sociétés secrètes qui les avaient défendus des officiels corrompus et des bandits.

Les sociétés secrètes sont d’abord appelées « tua hia », ce qui signifie « grand frère » en dialecte teochiu ; l’appellation officielle deviendra « angyi » à la fin du XIXe siècle, du nom de l’un des groupes. Elles sont omniprésentes dans la vie quotidienne des Chinois au Siam. L’ouvrier chinois qui refuse de devenir membre n’a aucune chance d’être employé dans les moulins à riz de Bangkok. Mais il sait également qu’il peut compter sur la société secrète à laquelle il appartient pour l’aider en cas de besoin, par exemple en honorant les frais d’un procès devant un tribunal ou en l’aidant à se procurer les traitements adéquats s’il tombe malade ; ses funérailles mêmes seront financées s’il est nécessiteux. Les triades se livrent bien entendu également à des activités criminelles, telles que le trafic de l’opium, l’usure et le racket.

Avant l’explosion de l’immigration chinoise au Siam durant la seconde moitié du XIXe siècle, des tensions entre les Chinois et la société siamoise apparaissent. Les nouveaux arrivants n’acceptent pas certaines règles qui contredisent leurs traditions, en particulier en matière d’héritage. Des tribunaux chinois sont créés en 1868 pour régler les affaires entre Chinois selon la coutume. Des « shérifs », souvent lukchins, sont chargés par l’État siamois de veiller au respect de l’ordre dans leur juridiction : cela signe de fait la reconnaissance officielle de certains leaders de sociétés secrètes.

Par ailleurs, pour contrecarrer l’influence occidentale sur la population chinoise, qui est exposée aux missionnaires chrétiens et peut bénéficier de la protection offerte par certaines ambassades contre rétribution financière, le pouvoir siamois décide aussi d’utiliser les sociétés secrètes. Mais cette stratégie ambiguë est à double-tranchant et des conflits apparaissent à partir des années 1870 : des gouverneurs siamois sont assassinés, des membres de sociétés secrètes exécutés en masse en guise de représailles. La guerre des triades voit plus de mille Chinois combattre durant deux jours sur Charoen Krung en 1889. Interdites en 1897, les sociétés secrètes se maintiendront encore mais vont perdre de l’influence au fil du temps. Les abus de pouvoir et la corruption qui les gangrènent auront finalement raison d’elles.

Bangkok au tournant du XXe siècle

Au tournant du XXe siècle, Sampeng compte 200 000 habitants, le tiers de la population totale de Bangkok. Le quartier reste un gigantesque taudis surpeuplé. La pénurie de logements est criante, l’hygiène déplorable, les rues encore rarement pavées, le manque d’espace rend la vie des habitants difficile.

Étienne Lunet de la Jonquière est un militaire français qui remonte le Chao Phraya et ses affluents en 1904 jusqu’en Birmanie. Dans « Le Siam et les Siamois », le témoignage de son exploration, il accorde quelques pages hallucinées à sa visite de Sampeng : « Comme dans toute ville chinoise, les abords des maisons sont infects : les dalles des ruelles font jaillir en retombant sous le pied une boue noirâtre et puante. En certains coins, sur le bord des canaux, des amas d’immondices attendent que les pluies viennent les entraîner vers le fleuve et à la saison sèche, il n’y a plus là que quelques flaques d’eau verdâtre dans laquelle croupissent des charognes. Les ponts, les parvis des pagodes sont encombrés de lépreux aux plaies hideuses : ils les étalent aux yeux des passants, sans même en chaser les mouches qui y pullulent. Les parfums des fleurs, des fruits, les odeurs violentes des drogues pharmaceutiques, des bâtonnets d’encens, des cuisines en plein vent, se mêlent à des relents de pourriture et aux miasmes qui s’élèvent le soir des boues infestées. »

Après la construction des premières routes sous le règne du roi Mongkut, son fils et successeur Chulalongkorn (Rama V) poursuit l’effort. A la suite d’un incendie qui ravage le bidonville situé au nord du quartier en 1892, il annonce la construction d’une nouvelle rue : Yaowarat. Il faudra près de huit ans pour achever cette artère de 20 mètres de large qui court sur un kilomètre et demi. Son parcours sinueux, dû aux nombreux pâtés de maisons appartenant à des propriétaires privés que le roi souhaite éviter, lui donne une forme incurvée rappelant celle d’un dragon, dont la tête serait située là où Yaowarat rejoint Charoen Krung. Les habitants du lieu y voient bien entendu un signe extrêmement favorable.

Dans la vaste tâche de modernisation du royaume qu’il entreprend, s’inspirant de l’Occident pour éviter paradoxalement la colonisation, le roi Chulalongkorn envoie ses experts étudier l’urbanisme de Singapour et favorise sa réplication à Bangkok. Un boom de la construction a lieu dans les rues Yaowarat, Ratchawong, Anuwong ou Songwat dès les années 1890. Des rangées de compartiments chinois (« shop houses ») modernes sont construites. Ces maisons à deux étages, aux murs de briques crépis et au toit recouvert de tuiles, sont en général financées par le Trésor royal, puis louées à des marchands chinois. Au rez-de-chaussée, le magasin ; à l’étage, les appartements des commerçants. Les travailleurs dorment parmi les marchandises ou dans des dortoirs surpeuplés.

Les plus vieux bâtiments encore visibles à Chinatown datent de cette époque : certains sont très beaux, mais le temps a fait son œuvre et la plupart sont aujourd’hui bien fatigués. L’immeuble Kao Chan est la première structure équipée d’un ascenseur en Thaïlande et ses neuf étages en font le plus haut édifice de son époque. A la fin du siècle, un tramway – dont le service ne sera interrompu qu’en 1968 – est mis en place sur Charoen Krung et Yaowarat.

Lors de la Première Guerre mondiale, l’influence européenne est en baisse au profit des marchands chinois. La demande de riz augmente fortement : des centres d’acquisition du riz non décortiqué, le paddy, sont situés en bordure de Sampeng, tout au long du Chao Phraya. Les rues Songwat, puis Yaowarat, deviennent les centres importants du négoce. Un port de plus fort tonnage est ouvert à Khlong Toei et de nombreuses entreprises déménagent dans ce quartier. Les marchands de Chinatown doivent réorienter leurs investissements vers l’économie domestique. Des banques et compagnies d’assurance, ainsi que des entreprises de transport, sont créées par les Chinois dans la première décennie du siècle.

La Siam Commercial Bank, fondée en 1906, est la première banque commerciale au Siam. Son siège initial, situé à Talat Noi, est toujours visible : situé juste à côté du fleuve, ce bâtiment créé par l’architecte turinois Annibale Rigotti (1870-1968), à qui l’on doit également la gare de Hua Lamphong, est un bel exemple du style néo-Renaissance en vogue à la fin du XIXe siècle en Europe. Parfaitement conservé, il est à l’ombre d’un grand arbre sacré dont la forme des feuilles a inspiré le logo de la banque.

A l’intersection de Sampeng Lane et de la rue Mangkon, un beau bâtiment de sept étages, qui est lors de sa construction l’un des plus hauts du quartier, abrite la boutique d’or Tang To Kang. Originaire de Chenghai, dans le Guangdong, et arrivé au Siam dans les années 1870, son fondateur est l’un des premiers orfèvres du quartier. Son fils Tang Tek-kwang deviendra orfèvre royal de Rama VI et un garuda orne la façade de ce bâtiment datant de 1921 et construit par un architecte hollandais. Les Chinois, ne pouvant acheter de terre en tant qu’étrangers, investissaient l’argent gagné en or. De quatre boutiques au début du XXe siècle, le quartier de Chinatown est passé à près de 150 aujourd’hui, et la qualité de son or est réputée mondialement.

Une identité chinoise en transformation

« N’épouse pas une Siamoise » disaient les mères teochiues avant de laisser partir leur fils. Beaucoup de ceux qui tentent leur chance ne reviennent jamais au pays. Les mariages mixtes sont nombreux, à tous les niveaux de l’échelle sociale. La noblesse thaïe est encouragée à s’associer aux grandes familles chinoises, y compris par le mariage, chose impensable dans les pays voisins colonisés, Malaisie, Philippines ou Indes néerlandaises, où les préjugés raciaux européens et la stratégie de la division ethnique interdisent de fait cette mixité. Si les nouveaux arrivants maintiennent certains de leurs particularismes, de fait une intégration progressive a lieu. Kenneth Landon, un universitaire américain, fait ainsi le portrait amusant, dans son livre « The Chinese in Thailand » paru en 1941, d’un lukchin sino-thaï. « Un marchand chinois important au visage clairement chinois, dont le père était Chinois et la mère thaïe, fut offensé d’être traité de « Chek », de façon ludique. Et cela malgré le fait que les affiches de sa boutique étaient en chinois, qu’il parlait deux dialectes chinois, qu’il faisait ses comptes en chinois, envoyait ses enfants à une école chinoise. Il parlait lui-même thaï parfaitement, se considérait comme Thaï […] »

« N’épouse pas une Siamoise » disaient les mères teochiues avant de laisser partir leur fils.

Symbole de cette intégration, les noms des lukchins, à l’origine composé de deux syllabes – le clan et le nom personnel – sont progressivement thaïsés, prenant une consonance générale thaïe, mais toujours reconnaissables à leur longueur. Au XXe siècle, apparaît néanmoins le terme « huaqio » – personne chinoise résidant à l’étranger – pour désigner les nouveaux immigrés chinois qui conservent un lien fort avec la Chine. Pour la première fois, des femmes et des familles entières s’installent au Siam. Les mariages inter-ethniques déclinent rapidement. L’enfant chinois remplace le lukchin et ses sympathies et loyautés sont dirigées vers la mère-patrie chinoise. L’intégration s’en trouve compliquée.

Paul Morand, dans « Rien que la terre », consacre quelques pages aux deux mois qu’il passa au Siam en 1925 : « Le Sampeng, ou quartier chinois de Bangkok, c’est la Chine du Sud, hors de Chine, la même qu’à Singapour, Cholon, Hanoï, Manille. Tout le monde connaît le Chinois envahissant, avide, travailleur, maigre dans les rues, gras dans les boutiques, xénophobe, soumissionnant toujours au plus haut, mettant la main sur tous les monopoles, prêtant aux pauvres pour leurs besoins, aux riches pour leurs plaisirs, le dernier couché, le premier levé, réveillant tout le monde avec ces pétards destinés à chasser les mauvais esprits de la nuit, vivant sur le pays, pompant ses réserves, les versant dans des banques chinoises, subsistant grâce à des coopératives chinoises, afin de n’enrichir que des Chinois, affilié à des sociétés politiques secrètes et ne quittant le lieu de ses bénéfices qu’en cercueil. Tous les gros travaux, tout le commerce du Siam sont chinois, dans les villes du moins. Les Chinois méprisent les Siamois, qui le leur rendent, mais ils paraissent moins haïs qu’en Indo-Chine. »

Les changements dans le processus d’assimilation connu jusque là commencent à provoquer des tensions entre les nouveaux arrivants et la population locale. Un sentiment d’humiliation est partagé par nombre de Chinois arrivant au Siam après les traités inégaux et les guerres qui ont marqué l’Empire du Milieu durant la seconde moitié du XIXe siècle. Par delà les classes sociales et les origines diverses, un sentiment national naît. Des projets communs commencent à voir le jour entre les différentes communautés qui se côtoyaient jusque là, mais restaient largement isolées les unes des autres. L’hôpital Tian Fa, à l’est de Chinatown, est le témoin de cette époque. Ouvert en 1905, il est le fruit d’une collaboration entre les cinq principales communautés de Chinois au Siam (Teochius, Hakkas, Cantonais, Haïnanais et Hokkiens). Offrant initialement des soins de médecine chinoise, longtemps gratuits pour les indigents, l’hôpital propose également un service de médecine occidentale. Le sanctuaire situé dans sa cour abrite une belle statue chinoise de bois de santal, vieille de 400 ans, représentant Kuan Yin, la déesse de la miséricorde.

Les sociétés secrètes, officiellement interdites au Siam en 1897, évoluent et se transforment en associations légales philanthropiques. Elles financent temples, écoles, cliniques, hospices et cimetières. La fondation Poh Teck Tung, dont les ambulances sillonnent encore aujourd’hui les rues de Bangkok pour être les premières sur les lieux des accidents de la route, est créée en 1909. Ses missions : rassembler les corps des indigents et les enterrer selon les rites, aider les handicapés et les victimes de catastrophes naturelles, ou financer des événements religieux. Elle est fondée sur les enseignements du vénérable Tai Hong, moine bouddhiste du XIe siècle qui, lors d’une épidémie, enterra les corps des morts et ouvrit des cliniques pour traiter les malades. Son siège est toujours à Chinatown.

L’école Pey Ing, dans le sud du quartier, ouverte en 1920, est financée au départ par de riches Teochius. Les premières écoles chinoises avaient ouvert à Bangkok une dizaine d’années plus tôt, car il était devenu difficile financièrement pour les familles aisées de continuer à envoyer les fils étudier en Chine. La nouvelle école, construite par un architecte italien dans un style néo-classique colonial, accueille 500 garçons lors de la première rentrée. Le mandarin remplace le teochiu dès 1922 en tant que langue d’apprentissage. L’école, située près du Lao Pun Thao Kong, est toujours en activité, mais les cours ont désormais lieu en thaï exclusivement, et l’anglais et le mandarin sont enseignés en tant que langues étrangères.

Le premier journal siamois en langue chinoise paraît en 1907. Les pages des quotidiens sont souvent affichées sur les murs de la ville afin que les habitants puissent les lire gratuitement. Ils donnent des nouvelles de Chine et reflètent les divisions politiques qui agitent l’Empire, alors que la dynastie Qing vit ses dernières années.

Tandis que se multiplient écoles et journaux dans une communauté de plus en plus nombreuse et puissante au sein du royaume siamois, les dirigeants du pays commencent à s’inquiéter de la place prise par ces Chinois dans l’économie, le commerce, les ports, le transport, les services, la production. Pas une activité ne semble échapper à leur emprise. Le témoignage du militaire et explorateur Étienne Lunet de la Jonquière est à ce titre éclairant. « De tous les Asiatiques étrangers, les Chinois sont certainement ceux qui tiennent la plus grande place dans le royaume de l’éléphant blanc. Ils sont plus de 200 000 à Bangkok, dans le Sampeng, dans les marchés, dans les rues commerçantes […] On en trouve à tous les échelons du monde commercial et industriel, depuis le scieur de tek millionnaire dont les établissements accaparent plus d’un kilomètre de rives au faubourg de Samsen, jusqu’au marchand de berlingots et au montreur de marionnettes qui dresse ses tréteaux dans les carrefours entre quatre quinquets fumeux. Ils sont tout et font de tout […] ; ils sont universels. Quelques-uns parlent l’anglais, presque tous se mettent vite à apprendre les quelques mots de siamois qui sont nécessaires à leurs transactions journalières ; leurs enfants fréquentent d’ailleurs assidûment les écoles qui leur sont ouvertes et y occupent facilement les premières places. »

Face à cette omniprésence chinoise dans le pays, le gouvernement siamois a une approche interventionniste : les sociétés secrètes sont interdites, des patrouilles de police plus nombreuses ont lieu dans le quartier chinois, les activistes politiques sont déportés. Se pose même la question de la loyauté d’une communauté qui s’assimile de plus en plus difficilement.

En 1908, du haut d’un balcon situé à Sampeng à l’intersection des rues Phlitphon et Tao Lane, le révolutionnaire chinois Sun Yatsen fait un discours très remarqué de la population. Voulant mettre fin à la dynastie mandchoue des Qing au pouvoir en Chine depuis 1644, c’est sa troisième visite à Bangkok depuis 1903. Il souhaite rassembler au Siam un support moral et trouver des financements. Les premières visites ont été peu fructueuses car les dirigeants de la communauté, bien que traditionnellement opposés au pouvoir mandchou, ne comprennent pas la notion de république et soutiennent la monarchie absolue thaïlandaise. Mais lors des visites suivantes, Sun Yatsen essaie de toucher directement la population. Beaucoup de migrants ayant quitté la Chine pour échapper à la pauvreté et aux difficultés liées au régime mandchou corrompu sont sensibles aux thèses prônées par le révolutionnaire. Après le discours de 1908, beaucoup de Chinois de Sampeng coupent leur queue de cheval pour se démarquer des Qing et en signe de rejet du joug mandchou. Le balcon est aujourd’hui encore visible et le carrefour porte le nom de « Carrefour de l’oraison » (Si Yaek Pathakatha).

Le pouvoir siamois est au départ hostile au mouvement révolutionnaire de Sun Yatsen. Menaçant la stabilité politique du pays, celui-ci est d’ailleurs invité à quitter le pays après ses premières visites. Mais les grèves de 1910, auxquelles il est opportunément opposé, permettent au mouvement révolutionnaire d’affirmer sa loyauté au pouvoir siamois, tandis que les conservateurs responsables de la communauté chinoise et les chefs de triades clandestines sont décridibilisés.

Les grèves de 1910 sont dues à l’abandon du « phuk pi », la taxe de travail spécifique payée par les Chinois. Ceux-ci étant désormais soumis à la même contribution financière que celle imposée aux Thaïs, ce qui représente une augmentation substantielle de la somme à payer, les dirigeants de la communauté veulent montrer à l’élite siamoise que les Chinois ont la maîtrise du commerce. Ils décident de paralyser le centre de Bangkok. Le mouvement de grève dure trois jours, jusqu’à ce que Rama V appelle l’armée et que l’ordre soit restauré dans le sang. De nombreux travailleurs et dirigeants sont arrêtés et, pour la première fois, la communauté chinoise est vue comme un problème au Siam. La royauté et l’intelligentsia ont le sentiment que l’assimilation ne fonctionne plus.

Après les grèves de 1910, la communauté chinoise est vue pour la première fois comme un problème au Siam.

La révolution Xinhai de 1911 voit la chute du régime mandchou en Chine et l’instauration d’une République à Nankin. Si la révolution est accueillie avec joie à Bangkok, ses débuts sont difficiles et la Chine se divise bientôt entre chefs de guerre au nord et nationalistes du Kuomintang – le parti fondé par Sun Yatsen après la révolution – au sud. La communauté chinoise de Sampeng est au départ très favorable aux seigneurs du nord, mais le parti nationaliste, dirigé par Chiang Kaï-chek après la mort de Sun Yatsen, parvient finalement à gagner les suffrages de la population chinoise du Siam au milieu des années 1920.

Chiang Kaï-chek lance bientôt une chasse aux sorcières contre les communistes du Guangdong. De nouvelles arrivées massives de Chinois ont lieu au Siam en 1927. De nombreuses femmes, ainsi que des professeurs et d’autres membres de l’intelligentsia éduquée, rendent cette immigration encore moins assimilable que les précédentes, mais permettent la création de très nombreuses écoles chinoises et de journaux en langue chinoise, ainsi que l’ouverture de clubs d’études et d’associations politiques. De nombreux militants communistes entrés au Siam entre 1927 et 1929 enseigneront dans les écoles chinoises.

Des Chinois à la fois acteurs et boucs-émissaires

Les règnes de Mongkut et de Chulalongkorn sont une période de profondes transformations pour le Siam. Reposant traditionnellement sur les trois piliers brahmaniques de la monarchie, du système administratif et du contrôle de la population via le « phraï » – travail forcé – et l’esclavage, le pays va se transformer en quelques décennies en un État-nation. Rama V cherche à moderniser le pays pour lui éviter la colonisation tout en gérant les changements sociaux liés à l’arrivée du capitalisme et adopte une nouvelle doctrine – Nation, Religion et Roi – qui reste en vigueur aujourd’hui. La monarchie thaïlandaise devient le lieu de convergence de composantes ethniques diverses, le roi personnifiant les valeurs religieuses, sociales et politiques. Peu importe son origine, un vrai Thaï se doit d’être loyal à son roi : le Siam devient une nation.

Le système de collecte de l’impôt est centralisé et les monopoles sur les ressources naturelles, les denrées essentielles, ainsi que sur l’opium, le jeu et l’alcool abandonnés. Le phraï est libéralisé et l’esclavage progressivement abandonné, jusqu’à son abolition complète en 1905. Alors que la population siamoise est presque entièrement dédiée à l’agriculture, les Chinois, prêts à travailler plus longtemps et dans des conditions souvent plus dures, sont très majoritaires sur les docks, dans les moulins à riz et dans les services. La centralisation administrative, notamment de la collecte de l’impôt, affaiblit par ailleurs le lien qui existait entre la royauté et les Chinois qui géraient les monopoles.

A la mort de Chulalongkorn en 1910, son fils lui succède sous le nom de Vajiravudh (Rama VI). Ayant étudié à Oxford, celui-ci est très influencé par l’antisémitisme européen et voit l’occasion de souder le destin national de son peuple par l’exacerbation des sentiments anti-chinois. Son article « The Jews of the Orient » (Les Juifs de l’Orient), écrit sous pseudonyme en 1914, est un décalque saisissant du traditionnel discours antisémite en vigueur alors en Europe. Il accuse les Chinois de tout ce qui est traditionnellement reproché aux Juifs : inassimilables en raison de leur loyauté avant tout raciale et de leur sens de leur supériorité, ils considèreraient leur résidence au Siam comme temporaire, et n’auraient pour seul but que de gagner le plus d’argent possible ; ils forceraient leurs femmes siamoises à devenir chinoises et éduqueraient leurs enfants à la chinoise ; opportunistes et hypocrites, ils voudraient tous les privilèges, mais refuseraient les obligations de la citoyenneté ; face à l’Etat ils seraient perfides, secrets et rebelles et parasiteraient l’économie thaïe en important leurs produits de Chine tout en épuisant la richesse du pays…

Mais les mesures anti-chinoises réellement mises en place restent légères à cette époque. Des conflits ont lieu pour le contrôle de l’éducation de la communauté chinoise au Siam, les écoles chinoises devant favoriser une assimilation de leurs élèves via des cours d’histoire thaïlandaise et de langue thaïe ; les associations chinoises sont également contrôlées de plus près. Les anoblissements de riches Chinois, qui étaient courants auparavant et permettaient de rapprocher les élites siamoises de la bourgeoisie chinoise, sont abandonnés. Ce raidissement se produit alors que l’immigration connaît un pic : la période 1918-1931 voit s’installer au Siam plus de 1,3 million de Chinois.

Les réformes entreprises par Mongkut et Chulalongkorn durant la seconde moitié du XIXe siècle, si elles sont nécessaires pour éviter au pays d’être colonisé par les puissances européennes, n’en affaiblissent pas moins la monarchie en la sécularisant. La nouvelle élite bureaucratique et militaire a de plus en plus de mal à supporter l’inégalité de traitement entre les aristocrates de naissance médiocrement qualifiés qui monopolisent les postes de direction au détriment de roturiers éduqués dont la promotion se fait exclusivement au mérite. Cette nouvelle élite demande par ailleurs un meilleur partage des richesses et la mise en place d’un nationalisme réellement populaire, alors que la monarchie absolue est, selon eux, synonyme d’arriération et de status quo.

Un groupe appelé « les Promoteurs », composé à la fois de militaires et de civils de la nouvelle élite, prend le pouvoir le 24 juin 1932. Parmi eux, Pridi Banomyong, un lukchin né en 1900, qui entre dans la bureaucratie d’État juste avant que les mesures anti-chinoises de Rama VI n’interdisent le recrutement de Chinois dans les rangs des fonctionnaires. Étudiant à Paris en 1920, il rencontre Phibun Songkram et Khuang Aphaiwong, autres membres des Promoteurs. Le membre le plus âgé des révolutionnaires de 1932 est le colonel Phraya Phahon-Phonphauhasena : né en 1887 d’un père lukchin qui avait reçu le titre nobiliaire de « phraya », il est l’un des premiers étudiants non issus de la famille royale à étudier à l’étranger, en Allemagne.

Après la prise du pouvoir, les militaires font appel aux bureaucrates du groupe des francophiles de Pridi Banomyong, influencés par les idées marxistes. Ceux-ci proposent de s’attaquer à la pauvreté rurale, aux inégalités de richesse et à la stratification du système économique. Mais les anglophiles et militaires du groupe des Promoteurs, par crainte du bolchévisme, forcent bientôt Pridi à l’exil. Les Chinois sont désignés comme boucs émissaires de l’échec du gouvernement à régler les problèmes et, alors que la révolution de 1932 a été largement rendue possible grâce aux Sino-Thaïs assimilés – qui représentaient un tiers des membres du nouveau Sénat – une politique anti-chinoise inédite va être mise en place au cours des années suivantes. Ce paradoxe reflète le conflit interne au sein de la communauté chinoise entre lukchins intégrés dans la société thaïlandaise, qui ont souvent rejoint les classes supérieures, et nouveaux émigrants orientés vers la Chine, parlant des dialectes chinois dans leur vie quotidienne et ayant conservé leurs coutumes d’origine.

De nombreuses professions sont progressivement interdites aux Chinois, alors que la taxe de séjour pour les étrangers est multipliée par 6 entre 1921 et 1938. Le nombre d’heures d’enseignement du chinois dans les écoles est limité, et sur les 270 écoles chinoises que compte le pays en 1933, la plupart doivent fermer au cours des années suivantes. Il ne reste également qu’un seul journal en langue chinoise en 1939. Si les mesures anti-chinoises ne s’attaquent jamais aux personnes, un climat de suspicion est encouragé, et le fossé séparant la communauté chinoise des Siamois grandit.

Seconde Guerre mondiale : les Chinois en porte-à-faux

Après l’invasion de la Chine par l’Armée impériale japonaise en 1937, des grèves et boycotts ont lieu à Bangkok contre les entreprises japonaises. Les dirigeants siamois, eux, se sont alignés officiellement sur le Japon, considérant l’impérialisme nippon favorable aux intérêts du Siam, alors que les puissances occidentales démocratiques représenteraient l’ennemi historique.

Avec l’arrivée au pouvoir du maréchal Phibun Songkram, qui devient Premier ministre en 1938, les mesures anti-chinoises se multiplient : nombreuses professions interdites, arrestations et expulsions, écoles et journaux doivent fermer, assassinats de leaders de la communauté, thaïsation obligatoire des prénoms et noms de famille. Phibun Songkram décide de changer le nom du pays : le Siam devient la Thaïlande.

Avec l’arrivée au pouvoir du maréchal Phibun Songkram en 1938, les mesures anti-chinoises se multiplient.

Les troupes japonaises entrent sur le territoire thaïlandais en décembre 1941 en vue de l’invasion de la Malaisie. Le gouvernement collabore quasi immédiatement avec l’occupant, dans l’objectif de profiter de l’hégémonie japonaise afin d’étendre le territoire du pays et d’asseoir sa domination régionale. Des mesures anti-chinoises supplémentaires suivent : réservation de postes supplémentaires aux Thaïs, interdiction de résider dans certaines zones et provinces.

Mais les premières tensions entre le Japon et la Thaïlande apparaissent dès 1942. Le Japon se comporte en Thaïlande comme en territoire occupé, ses troupes sont agressives et ignorent les lois thaïlandaises. De la main d’œuvre est demandée par les Japonais au gouvernement thaïlandais pour construire le chemin de fer entre Bangkok et Rangoon. Phibun refuse d’envoyer des travailleurs thaïlandais et ordonne le recrutement forcé de main d’œuvre chinoise. Près de 50 000 coolies sont recrutés entre mai et août 1943, dont beaucoup contre leur volonté. Les conditions de travail terribles sur le « Chemin de fer de la mort » coûteront la vie à 90 000 civils et 16 000 prisonniers de guerre.

En décembre 1943, les Alliés commencent à bombarder Bangkok et la Thaïlande entreprend un rapprochement avec Chiang Kaï-chek. A l’intérieur du pays, la politique anti-chinoise est abandonnée : des journaux chinois sont de nouveau autorisés et des décorations remises à des leaders chinois. Phibun est finalement renversé en août 1944.

Le renouveau de l’après-guerre

Après la reddition du Japon en septembre 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, Seni Pramoj, résistant et ancien ambassadeur aux États-Unis, devient Premier ministre, et cherche l’appui de la Chine pour éviter une condamnation internationale de la Thaïlande. Ce rapprochement permet l’établissement de relations diplomatiques formelles entre la Thaïlande et la République de Chine en janvier 1946 et l’ouverture de la première ambassade de Chine à Bangkok en octobre de la même année. Les Chinois résidant en Thaïlande n’ont plus besoin de s’adresser aux sociétés secrètes et aux organisations de Chinois d’outre-mer lorsqu’ils ont besoin d’assistance et de protection.

La Thaïlande est temporairement rebaptisée Siam. Les écoles chinoises rouvrent leurs portes, elles seront plus de 400 en 1948. Les journaux de la communauté reparaissent également en grand nombre. Les membres de l’élite n’hésitent plus à proclamer leurs origines et reprennent souvent leur nom chinois. Une nouvelle vague d’immigration voit arriver 86 000 Chinois en 1946, ce qui pousse le gouvernement à mettre des quotas en place et le nombre de nouveaux arrivants est limité à 10 000 en 1947.

Mais le coup d’État militaire d’avril 1948 voit le groupe du Soi Rachakru remettre Phibun Songkram au pouvoir : les quotas d’immigration passent alors à seulement 200 personnes par an en 1948 et le Siam reprend définitivement le nom de Thaïlande.

En Chine, la République populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 1949 par Mao. Chiang Kaï-chek et deux millions de nationalistes se réfugient à Taïwan. La communauté chinoise d’outre-mer est choquée par la défaite. Des villages peuplés par d’anciens soldats du Kuomintang voient le jour dans le nord de la Thaïlande. L’immigration chinoise en Thaïlande va rester très basse pendant une vingtaine d’années, car les frontières de la République populaire de Chine sont fermées.

En Thaïlande, l’éducation chinoise souffre de la politique d’assimilation nationaliste. Ceux qui souhaitent rester doivent thaïser leurs noms. Les associations chinoises se désorganisent. Les Chinois de Thaïlande ne se définissent plus par le nationalisme, mais contribuent à l’émergence d’une nouvelle identité thaïlandaise au sein d’un nouvel équilibre géopolitique mondial. La Thaïlande aligne sa politique extérieure sur les États-Unis, notamment dans sa dimension anti-communiste. Pour circonscrire les influences, le gouvernement limite alors les écoles chinoises, suspectées de sympathies communistes, et les surveillent étroitement.

La politique économique nationaliste de Phibun Songkram réussit à contrecarrer la traditionnelle domination chinoise dans l’économie thaïlandaise. Les banques et les assurances se développent. Mais les grandes entreprises d’État – les conglomérats – dirigées par l’élite militaire ne sont pas efficaces et le manque d’expertise les oblige à réembaucher des cadres sino-thaïs.

Même si les frontières sont en principe fermées entre la prise de pouvoir par les communistes en Chine en 1949 et les années 1970, les liens culturels entre la Chine et la Thaïlande ne sont pas coupés. On compte jusqu’à 50 troupes de théâtre chinois à Chinatown et la rue Yaowarat abrite cinq salles de spectacle dans les années 1950, dont les plus grandes ont près de 400 places. Les opéras traditionnels chinois, dont chaque représentation peut durer entre quatre et cinq heures, sont plus qu’un simple divertissement : ils servent également à propager des préceptes moraux et sont joués, avant la création de théâtres dédiés, dans les sanctuaires ou dans des salles improvisées lors des festivals. Les habitants comprenant de moins en moins les dialectes chinois, une traduction est souvent nécessaire pour les rendre accessibles et des opéras chinois en langue thaïlandaise voient même le jour…

Alors que le septième art gagne en popularité, de nombreux théâtres vont se reconvertir en salles de cinéma. Les films de République populaire de Chine continuent à être montrés dans les cinémas de Yaowarat dans les années d’isolement, tout comme ceux de Hong Kong ou de Singapour. Le théâtre Ching Hua, sur Yaowarat, ouvert dans les années 1930, fonctionnera encore dans les années 1990 avant d’être converti en salle de cinéma. Le Chinatown Rama, également sur Yaowarat, offre encore aujourd’hui une double projection – un film thaï d’abord, puis une production américaine – pour 60 bahts la séance. Son hall d’entrée délicieusement rétro et sa petite salle aux sièges désormais défoncés sont les derniers témoins de cette époque.

Au sud de Chinatown, dans le quartier de Talat Noï, pas de cinémas, mais des rues aujourd’hui encore envahies par des montagnes de pièces détachées. Les descendants des forgerons et chaudronniers hokkiens se sont reconvertis dans l’industrie mécanique. Grâce au recyclage de pièces usées provenant de surplus ou de pays voisins, le quartier a participé au redressement économique de la Thaïlande dans les années 1950. Depuis, les mécaniciens de Siang Gong approvisionnent l’industrie thaïlandaise en pièces de rechange peu chères. Automobiles, camions, tuk-tuk, mais aussi frigos ou pompes bénéficient de ce recyclage traditionnel. Un artisanat particulier qui a permis également la construction de moteurs économes en essence ou moins polluants. Des étudiants en mécanique viennent apprendre sur le tas et chercher des pièces. Les jolies shop houses du quartier sont certes parfois un peu cachées par les empilages plus ou moins stables de pièces, mais ce décor particulier qui continue à faire vivre économiquement une bonne partie des habitants est également un argument touristique unique.

La fin de l’âge d’or de Yaowarat