Nous avons signalé dans un article précédent l’éditorial consacré à la Birmanie par la revue Esprit. Nous publions ci dessous des extraits de l’article principal du numéro de la revue signé par Bénédicte Brac de la Perrière. Cette analyse donne les clefs pour comprendre la situation dans le pays. A lire et à partager.

Une analyse de Bénedicte Brac de la Perrière

Le coup d’État militaire survenu en Birmanie en février 2021 a suscité un important mouvement de désobéissance civile et de protestations qui, malgré une violente répression, ne faiblit pas. La fracture entre le pouvoir et les aspirations démocratiques du peuple semble aujourd’hui avoir atteint un point de non-retour.

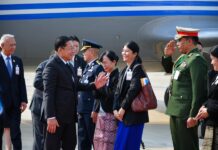

En Birmanie, la nouvelle du coup d’État du chef de l’état-major militaire, Min Aung Hlaing, est tombée au matin du 1er février 2021 comme un coup de massue. Le jour même, devait se réunir à Naypyidaw, la capitale administrative du pays, l’assemblée législative élue le 8 novembre 2020, pour former le gouvernement de la nouvelle mandature. Les chars ont été déployés sur les larges avenues, les principales figures politiques inculpées et arrêtées sous des prétextes futiles (notamment la conseillère d’État, Aung San Suu Kyi, et le président, Win Myint), tandis que les autres députés étaient assignés à domicile. Un coup d’État sans coup férir, donc, au moins dans un premier temps. L’état d’urgence est alors déclaré pour un an par le vice-président issu des rangs militaires et le pouvoir remis à Min Aung Hlaing. Un gouvernement d’exception est formé, le State Administration Council (SAC), ne devant gérer les affaires que pour l’année à venir et annonçant à terme la tenue de nouvelles élections. Un coup d’État qui ne dit pas son nom et avance sous couvert de légalisme – il repose en effet sur l’accusation peu soutenable d’une fraude électorale massive et sur la prétendue volonté de faire respecter la Constitution –, mais néanmoins un coup d’État.

Une Constitution hybride en 2008

Paradoxalement, il survient après dix années d’une transition politique voulue par les autorités militaires – à la tête du pays depuis 1962 –, dans leurs propres termes, ceux de la Constitution adoptée par référendum en 2008. Cette Constitution, qui garantit à l’armée un veto sur tout changement constitutionnel et la mainmise sur trois ministères régaliens (la Défense, l’Intérieur et les Frontières), est hybride, partageant le pouvoir entre militaires et civils. La transition a été mise en place après les élections de 2010 auxquelles le principal parti d’opposition, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), dirigée par Aung San Suu Kyi, refusa de participer, laissant ainsi le pouvoir à des personnalités issues des rangs militaires, notamment Thein Sein. Ce dernier a entrepris des réformes majeures de libéralisation politique et économique, prélude des élections libres de novembre 2015 qui furent alors remportées, massivement et dans la liesse, par les démocrates. Déjà à l’époque, le public s’est figé dans l’expectative, attendant la remise du pouvoir en avril suivant, avant de croire que les militaires avaient bien accepté le scrutin populaire.

83% des sièges raflés par la NLD

Aux élections de novembre dernier, 83 ;% des sièges à pourvoir furent emportés par la LND, malgré les critiques adressées à la gouvernance Aung San Suu Kyi, du manque d’avancées sur la question du fédéralisme – centrale pour fonder les bases d’une véritable paix avec les groupes minoritaires – et des lenteurs des progrès en matière de justice sociale et de liberté de la presse. Les opinions internationales ont quant à elles reproché à la Dame de Rangoun de n’être pas intervenue contre le sort dramatique fait aux Rohingyas1. Cela n’a pas empêché les Birmans de participer au dernier vote avec enthousiasme, ignorant la crise sanitaire, motivés autant par le refus du retour des militaires au pouvoir que par un soutien renouvelé à la cheffe de file des démocrates. Pour l’organe politique de l’armée, le parti de l’Union pour la solidarité et le développement (USDP), la défaite est en tout cas cuisante. Mais restent les 25 % de sièges revenant aux représentants nommés de l’armée et la possibilité d’exercer un veto sur toute réforme constitutionnelle. Alors, pourquoi retirer le pouvoir aux élus, cette fois ?

S’agissait-il d’une bataille d’ego entre Aung San Suu Kyi et Min Aung Hlaing ? La maîtrise du processus politique devenait-elle plus incertaine pour Min Aung Hlaing, devant une Aung San Suu Kyi renforcée par sa victoire écrasante et résistant désormais aux exigences des militaires, notamment celles d’annuler les élections et d’inclure dans le nouvel exécutif le chef d’état-major promis à la retraite de ses fonctions militaires dans l’année ? Aung San Suu Kyi, âgée de 75 ans, s’était-elle durcie devant l’impossibilité de faire avancer suffisamment vite les dossiers importants avec un pouvoir civil bridé par les militaires ? La Constitution de 2008 avait-elle fait la preuve, finalement, de son impraticabilité ?

Désobéissance civile et répression

Comme le public birman le sait trop bien, la libéralisation de la vie politique n’a été concédée par les autorités militaires que dans la mesure où le contrôle du processus et la défense de leurs intérêts de corps restaient entre leurs mains. Profitant du désintérêt apparent des médias étrangers en période de pandémie, de l’isolement renouvelé de la Birmanie face à l’opprobre provoqué par la crise rohingya et d’un contexte international semblant légitimer le déni des réalités électorales, Min Aung Hlaing paraît avoir cru qu’il pouvait se saisir du pouvoir et faire passer cela pour un remaniement gouvernemental, justifié par des irrégularités électorales qui restaient à prouver. Selon la ligne de communication qu’il a essayé d’imposer depuis, la prise de pouvoir relevait d’un devoir de défense de la Constitution incombant à l’armée.

Violent retour aux heures sombres

Mais les Birmans ne s’y sont pas trompés. Sidérés par ce qu’ils ont massivement ressenti comme un violent retour aux heures les plus sombres de la dictature militaire, ils se sont emparés d’un appel à la désobéissance civile qu’Aung San Suu Kyi aurait réussi à diffuser avant sa mise en résidence surveillée pour mettre en place un mouvement de résistance puissant, le Civil Disobedience Movement (CDM). Très vite, les fonctionnaires des diverses institutions du pays ont déclaré refuser de travailler pour l’administration militaire et ont effectivement cessé le travail, paralysant petit à petit le pays. La population a commencé à protester en tapant sur des casseroles à la tombée de la nuit, en des charivaris libératoires. Mais, emmenée par la génération Z, bien décidée à se battre pour son avenir, elle est très vite sortie dans la rue pour exiger que son vote soit respecté et que les dirigeants politiques soient relâchés. Pour protester contre le régime militaire, des manifestations denses et hautes en couleur se sont organisées jour après jour, par corps de métier, non seulement à Rangoun et à Mandalay, les principales villes du pays, mais dans toutes les villes de province, de la septentrionale Putao à la méridionale Dawei. Utilisant les chaussées et les murs d’immeuble comme des supports monumentaux, les opposants ont projeté leurs mots d’ordre antimilitaires, faisant des villes elles-mêmes une protestation contre le régime illégitime et affichant de manière éclatante la réalité du vote du 8 novembre. C’est tout un pays, soudainement frustré d’un avenir qu’il commençait à peine à entrevoir, qui s’est alors levé contre le pouvoir militaire, ce que Min Aung Hlaing n’avait sans doute pas anticipé.

Retrouvez ici l’intégralité de l’article.