Nous vous proposons ci-dessous des extraits d’un article de Blick rédigé par notre conseiller éditorial, Richard Werly, et nous vous recommandons vivement de lire l’intégralité de l’article sur leur site.

Deux jours après la catastrophe, je me retrouve sur le littoral de Khao Lak, au nord de Phuket. Je connais la Thaïlande. Je parle suffisamment le thaï pour échanger avec tout le monde. L’horreur du tsunami du 26 décembre 2004 est au rendez-vous.

La guerre vous prépare au spectacle de la mort. Pas les rives balnéaires de Phuket et de Khao Lak, au nord de l’île paradisiaque thaïlandaise bien connue des touristes suisses. Or c’est la mort qui m’attend, ce 29 décembre 2004, lorsque je débarque, envoyé spécial du « Temps », sur cette plage ravagée, trois jours plus tôt, par l’un des plus effroyables tsunamis de l’histoire.

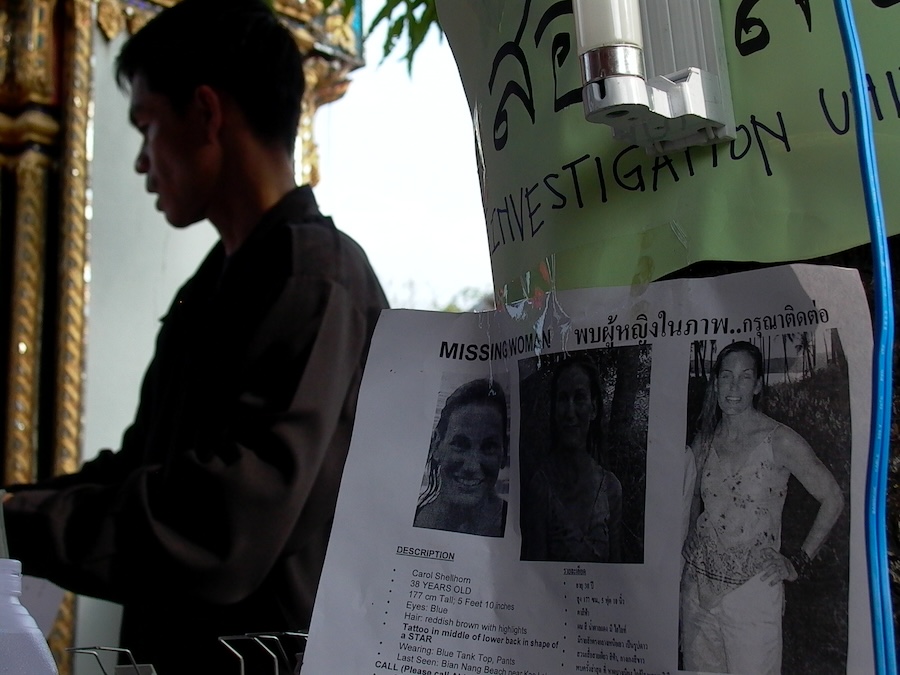

Trois jours, cela semble beaucoup. Mais sur place, ce n’est rien. En ce 29 décembre 2004, tout le monde reste prostré dans le choc et l’effroi. Les cadavres des noyés rejetés sur le rivage par les flots redevenus calmes, ou repêchés en mer, s’amoncellent dans les cours des pagodes transformées en mouroir, veillés par des bonzes qui psalmodient jour et nuit leurs prières bouddhiques. La seule façon de procéder, pour les conserver, est d’empiler les dépouilles sur des pains de glace. Les premiers containers frigorifiques ne sont pas encore arrivés. Khao Lak est un paradis transformé en enfer par la vague qui a déferlé, au petit matin du 26 décembre.

Le cauchemar

Le cauchemar de cette catastrophe qui a frappé la côte est du Sri Lanka, le nord de l’île indonésienne de Sumatra et le sud de la Thaïlande, entraînant la mort de 220’000 personnes en moins de deux heures, est omniprésent dès la sortie de l’aéroport de Phuket. Quelques jours plus tard, la cheffe du Département des Affaires étrangères Micheline Calmy-Rey arrivera sur place avec une délégation de secouristes, d’officiers consulaires et de journalistes suisses. Mais pour l’heure, c’est la désolation qui est au rendez-vous.

Un premier «resort» se présente, au détour de la colline qui sépare Phuket de Khao Lak, là où la vague meurtrière a frappé le plus fort. Accrochés à la pente, au bord de la route, l’accueil, le lobby et les premières rangées de chambres sont intacts. Rien n’a bougé. Mais dix mètres plus bas, tout a été ravagé. D’un étage à l’autre, l’insouciance a tutoyé la mort. La chambre 717 est intacte. Juste en dessous, la 617 n’est plus qu’un amas de meubles broyés, de draps souillés, d’affaires personnelles happées par les flots en furie. Les cinq étages situés en dessous ont plongé dans le néant en quelques minutes. La vague a tout submergé. Tous ceux qui se trouvaient là sont morts. Du moins le pense-t-on à ce moment-là.

Cimetière marin

Le paradis ne vous prépare pas à rencontrer la mort. Me voici sur la plage, transformée trois jours plus tôt en funeste cimetière marin. Deux vagues, provoquées par un tremblement de terre au large de la province indonésienne d’Aceh (là où il y aura le plus de ravages, comme je le constaterai à la mi-janvier 2004) ont avalé toute trace de vie, avant de se retirer et de laisser la place à une désolation uniforme. Tout est en vrac. Les touristes disparus n’ont pas compris ce qui leur arrivait. Ceux qui ont survécu racontent, hébétés, leur fuite vers les hauteurs, sur les rochers, ou le miracle qui leur a permis de s’accrocher à un mur, à un câble, bref, à quelque chose qui les a retenus, leur évitant d’être emportés vers le fond et de perdre la vie.

L’intégralité est à retrouver sur le site blick.ch/fr.

Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.