Régulièrement vantée comme une destination idéale pour l’expatriation, la Thaïlande est-elle vraiment, aux yeux des étrangers, ce pays où il fait bon travailler et vivre en famille ? Pas au cinéma en tout cas, qui la représente bien plus souvent comme un lieu exotique, fantasmé, où les excès, les plaisirs et les dangers se condensent dans l’atmosphère moite de l’Asie du Sud-Est. Drogue, décadence, meurtre et prostitution figurent parmi les mots-clés récurrents – pas toujours très flatteurs – des scénarios qui ont choisi la Thaïlande pour toile de fond. Démonstration en neuf films.

CONTE DE FÉES – Teddy Bear de Mads Matthiesen (2012)

À côté des productions moites et pessimistes qu’Hollywood a ramené de Thaïlande, le premier film du Danois Mads Matthiesen offre une bulle d’espoir et de fraîcheur, avec une touche à la fois très scandinave et très « cinéma d’auteur » (primé au festival de Sundance).

Dennis, le héros de Teddy Bear, est un bodybuilder professionnel qui, à 38 ans, vit toujours avec sa possessive de mère. Sous l’impulsion de son oncle, fraîchement marié à une Thaïlandaise, il s’envole pour Pattaya, où il espère trouver… l’amour. Passé le moment du choc culturel et de la découverte émerveillée, vient le temps des désillusions : Dennis se fait entraîner dans un bar à hôtesses par un Américain. Il renoncera finalement à avoir une relation tarifée et rencontrera, peu de temps après, le vrai amour.

Mad Matthiesen explique s’être notamment intéressé à la dimension socio-économique qui englobe le phénomène des couples mixtes en Thaïlande : « L’amour y est souvent une question de survie, dit le réalisateur. Une femme doit trouver un mari qui pourra subvenir aux besoins de toute sa famille, des enfants aux grands-parents. » Si Teddy Bear repose, à priori, sur le schéma classique de la quête exotique de l’Homme occidental, il le démonte aussitôt tant le personnage principal (joué par Kim Kold) se trouve, lui, à des lieux de tous les clichés produits par le cinéma.

BITCH BOYS – La Plage de Danny Boyle (2000)

Adapté du roman éponyme d’Alex Garland, La Plage de Danny Boyle est réputé pour être à l’origine du succès touristique de Koh Phi Phi Ley, l’île paradisiaque et inhabitée où le film a été tourné. Le scénario est connu : Richard, un jeune Américain en mal de sensation forte (interprété par un Leonardo Di Caprio au visage encore poupon), essaie de convaincre ses compagnons de route français (Guillaume Canet et Virginie Ledoyen) de rejoindre à la nage une île thaïlandaise sur laquelle une communauté hippie vivrait de drogues, d’eau fraîche et de poissons grillés.

Accusé d’avoir provoqué des dégradations environnementales pendant le tournage, le film a également été critiqué pour les visions assez manichéennes, parfois caricaturales, qu’il donne de la jeunesse occidentale comme de la Thaïlande. Ni l’une ni l’autre ne sont en effet épargnées par les clichés : il y a l’exploration d’un Bangkok un peu sale et carrément perverti, et puis la guesthouse pourrie de Khaosan Road, où Richard se perd au milieu des autres touristes occidentaux. Il y a la folie d’une jeunesse pâle et entêtée, l’utopie mal placée d’une communauté blanche qui se croit reine, des Thaïlandais pas commodes qui gardent des champs de cannabis à la Kalach. Il y a des beaux paysages, mais aussi des requins, des insolations et des écorchures, du sang et la jungle humide à braver.

Il y a beaucoup de choses dans La Plage, mais qui ne laissent finalement pas grand chose de la Thaïlande au spectateur, si ce n’est un goût amer – peut-être la mauvaise bière de Khaosan ?

ZONZON – Bangkok, Aller simple de Jonathan Kaplan (1999)

Darlene (Kate Beckinsale) et Alice (Claire Danes) sont deux amies, l’une extravertie et l’autre plus réservée (une partition presque systématique des teen movies américains), qui pour célébrer la remise de leur diplôme décident de s’offrir quelque chose de « différent ». Ce sera donc la Thaïlande : à elles la fête, les cocktails, les balades en pirogue… Sauf que suite à une mauvaise rencontre, elles vont découvrir à leurs dépens l’envers d’un pays qui leur était apparu au premier abord si accueillant. De l’héroïne est trouvé à la douane dans le bagage de l’une d’entre elles. Le coin de paradis mute aussitôt vers l’enfer : elles sont condamnées pour l’exemple à 33 ans de prison.

Inspiré d’un fait divers, Bangkok, aller simple, peut être vu comme une version féminine, moderne et thaïlandaise du classique Midnight Express (1978) qui revenait sur l’emprisonnement cauchemardesque en Turquie de l’Américain William Hayes. Même tension autour de la barrière du langage, même regard accusateur de l’Occident sur la justice expéditive et le système carcéral des pays du Sud. Pour le reste, la routine : des flics pervers, des juges racistes, des codétenues barbares, une hygiène inexistante… Et forcément, comme la Turquie vingt ans avant elle, la Thaïlande n’a pas apprécié : elle a interdit le film de Jonathan Kaplan, qui a ainsi dû être tourné aux Philippines.

VICE CITY – Only God Forgives de Nicolas Winding Refn (2013)

Bangkok, la nuit. Ses impasses, ses tripots et ses passes – d’armes, de came, de filles. Bangkok, ville sang et noire, terre de polar – hardboiled (1) de préférence – où s’écrivent tant d’histoires de putes et d’assassins, à ne plus dormir sur ses deux oreilles. C’est dans ce Bangkok-là que Nicolas Winding Refn, réalisateur du très sombre Drive, place l’action de son dernier film, Only God Forgives, sorti en mars dernier. Ryan Gosling, le bad boy solitaire, taiseux et violent de Drive, y campe de nouveau le rôle principal.

Cette fois, il est Julian, un Occidental exilé qui dirige à Bangkok un club de boxe thaïe – une couverture (bien sûr) pour son vaste trafic de drogue. Julian est sommé par sa mère (Kristin Scott Thomas) de venger la mort de son frère Billy, tué après avoir révélé des penchants pédophiles puis massacré une prostituée. Sa traque en milieu très hostile le mène à Chang (Vithaya Pansringarm), un flic corrompu à la retraite, à l’origine des interventions les plus marquantes du film, soit : une scène de torture et une scène de… karaoké.

Comparé à David Lynch ou Gaspard Noé, notamment pour son esthétisation de la violence à coups de néons blancs et rouge sexe, Nicolas Winding Refn a d’abord choisi Bangkok pour son aspect « extrêmement cinématographique ». « C’est comme entrer dans L’Enfer de Dante », dira le réalisateur. Voilà qui tombait bien pour un film qui, derrière ses images brutales, entend surtout parler de peine et de rédemption.

NO LIMIT – Very Bad Trip 2 de Todd Phillips (2011)

Voilà plusieurs années que la Thaïlande vend à prix charter ses sourires enjôleurs et ses plages paradisiaques. Il y en a pour tous les goûts : du romantisme pas cher pour les jeunes couples déjà ruinés par Darty, de l’aventure au prix d’un mois de baby-sitting pour les étudiants pauvres, et de l’alcool en seau pour les potes qui se font passer la corde au cou. Une sorte de Las Vegas cheap et exotique, en somme, où Todd Philips, le réalisateur de Very Bad Trip, a décidé d’envoyer ses quatre héros pour le second volet de sa comédie à succès.

Le synopsis reste sensiblement le même : Stu va (essayer) de se marier (encore). Ses amis jurés, Alan, Phil et Doug s’envolent avec lui à Bangkok pour un enterrement de vie de garçon qu’ils souhaitent plus exotique et moins décadent que la dernière fois. Il se passe évidemment tout le contraire : soirée trop arrosée, amnésie au réveil, tatouage non désiré, puis péripéties autour de la disparition du petit frère de la future mariée. Avec toujours, comme fil conducteur, une méchante gueule de bois. On prend les mêmes et on recommence. Oui, mais avec quelques épices asiatiques en plus : un singe, des vieillards édentés, ou ce guide roublard qui les accueille en ces termes : « Bienvenue, dans la ville qui pue du cul ». Voilà qui résume bien l’esprit du film, dans lequel la Thaïlande, et plus particulièrement Bangkok, passe (de nouveau) pour une destination de pure perdition.

Todd Philips dit en effet avoir trouvé la ville encore plus propice aux excentricités que le classique Las Vegas. Il aurait ainsi voulu faire, avec Very Bad Trip 2, une sorte d’« Apocalypse Now comique »…

CATASTROPHE – The Impossible de Juan Antonio Bayona (2012)

En décembre 2004, au lendemain de Noël, le plus grand tsunami jamais enregistré dans l’histoire frappe les côtes de plusieurs pays de l’océan Indien. L’ouest de la Thaïlande, particulièrement prisé par les touristes en cette période de l’année, fait partie des zones les plus touchées. Dans son dernier film, The Impossible, le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona retrace l’histoire d’une famille britannique séparée par cette catastrophe sans précédent.

Comme pour les centaines de milliers d’autres victimes, la vie du couple jeune, beau et aisé formé par Ewan McGregor et Naomi Watts, en vacances en Thaïlande avec leurs trois enfants, va basculer après le passage de la vague meurtrière. Tout n’est plus que morts, pleurs et désolation dans la seconde partie du film que Juan Antonio Bayona a voulu réaliste. « Je voulais suivre ces gens et montrer ce que les informations n’ont pas raconté. »

Outre le parti pris d’un sentimentalisme trop affecté, il a été reproché à The Impossible une forme d’indécence, liée à son point de vue centré uniquement sur une famille occidentale et bourgeoise : les victimes thaïlandaises – plus nombreuses – n’ont pas vraiment leur place dans l’intrigue. Les seuls qui apparaissent à l’écran sont souvent bienveillants, prêts à porter secours aux touristes en détresse, à l’image de cette femme qui offre son épaule à Naomi Watts pour pleurer. Si le propos du film était simplement de suivre l’histoire d’une famille parmi d’autres (et sans doute pas de faire polémique), il n’empêche que ce traitement peut laisser penser qu’au cinéma comme dans la vraie vie, toutes les victimes ne se valent pas.

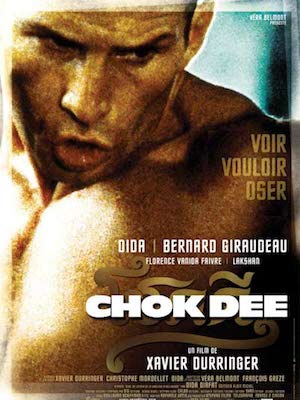

PAR K.O. – Chok-Dee, de Xavier Durringer (2005)

Outre la plage, l’alcool, les drogues et le sexe, il existe au cinéma une autre raison pour les Occidentaux d’aller se perdre en Thaïlande : la boxe, sport national réputé comme l’un des plus violents au monde. Les films coups de poing tournés dans la région sont légion, qu’il s’agisse de productions locales ou étrangères. En 2005, deux ans après le succès du film thaïlandais Ong-Bak, le Français Xavier Durringer adapte au cinéma le livre autobiographique du boxeur Dida Diafat, qui joue son propre rôle à l’écran, renommé Ryan.

Ryan est un jeune de banlieue au parcours difficile, comme le cinéma français les a beaucoup aimés il y a une ou deux décennies. S’étant pris de passion pour la boxe thaïe lors d’un séjour en prison, il décide à sa sortie d’aller s’entraîner aux sources. Arrivé dans un camp thaïlandais normalement fermé aux étrangers, Ryan devra encaisser pas mal de défaites et d’humiliations avant de se faire accepter. La suite, on la connaît : l’apprentissage de la vie, au fil des droites qu’on balance et qu’on se mange ; la naissance de l’amitié avec des Thaïlandais, ces frères de combat ; des K.O. sur le ring et une belle leçon de tolérance.

Si le film a maintenant dix ans, le phénomène qu’il met en avant – des jeunes Français parfois un peu paumés qui vont tenter le tout pour le tout avec des sessions de boxe hardcore en Thaïlande – est toujours d’actualité. Dans le film, Ryan se fait tatouer « Chok Dee” » sur le bras : « Bonne chance » en thaï. C’est sûrement tout ce qu’il reste à leur souhaiter.

LÈSE-MAJESTÉ – Anna et le roi d’Andy Tennant (1999)

Au moment de la sortie d’Anna et le roi en 1999, ils étaient nombreux à avoir prédit son interdiction. Ceux-là ont eu raison. Comme le livre de Margaret Landon sur lequel il est basé, et comme le long-métrage datant de 1946 dont il se veut le remake, le film d’Andy Tennant n’a pas été approuvé par la Thaïlande. Selon le président de la Commission de censure de l’époque, « ce film s’efforce intentionnellement de miner la monarchie et déforme sérieusement l’histoire thaïlandaise ».

Dans cette version, Jody Foster est Anna Leonowens, gouvernante anglaise des enfants du roi Mongkut, connue pour avoir beaucoup marqué la Cour du XIXe siècle. Si beaucoup de détracteurs minimisent le rôle joué par cette femme dans la véritable histoire du Siam, il a aussi été reproché au film de dépeindre le souverain sous des aspects trop négatifs ou manichéens. Anna tentera par exemple d’empêcher l’exécution de l’une des concubines du roi. Intransigeant, Mongkut ordonne la décapitation…

Au sein d’une cour régulée par des coutumes inhabituelles en Occident, la femme anglaise, cultivée, apparaît souvent comme l’incarnation du bon sens : elle est « la bonne influence », garante de la future modernité du royaume. Mais peut-être cette représentation n’est-elle au fond pas si froissante, au regard de l’offense ultime de la réalisatrice, qui a donné au grand roide Siam les traits du Chinois Chow Yun-Fat.

LES VISITEURS EN ASIE – On ne choisit pas sa famille de Christian Clavier (2011)

Quand l’humour à la française s’exporte dans les rues de Bangkok, cela donne : On ne choisit pas sa famille, une comédie signée Christian Clavier, dans laquelle il tient aussi l’un des rôles principaux. Comme Holy Lola de Bertrand Tavernier, tournée au Cambodge (et qui n’est lui pas une comédie), le film aborde le sujet de l’adoption des enfants du Sud-Est asiatique par des couples européens. En l’occurrence, celui formé par Hélène Noguerra et Muriel Robin, qui souhaitent adopter une enfant en Thaïlande, mais ne peuvent pas constituer un dossier ensemble. Christian Clavier sera donc chargé de jouer le rôle du futur père devant le médecin (Jean Reno) responsable des adoptions de l’orphelinat en Thaïlande.

Pour un ancien bronzé, Christian Clavier ne fait pas dans la finesse vis-à-vis de ses hôtes thaïlandais. Pris d’une indigestion qu’il met sur le compte de la mauvaise qualité de la nourriture, il se retrouve dans la pharmacie d’un quartier chaud de la capitale, et demande : « Ils vendent des vrais médicaments ici ? Non, parce que comme ils copient tout, je pose la question… » Un peu plus tard, il est victime d’un vol dans un bar à hôtesses. Quand il veut récupérer son bien, il se retrouve face à un méchant bridé moustachu, brute et chevelu, qu’on a dû voir déjà dans à peu près 426 films…

Des gags dans le même goût se suivent et se ressemblent dans ce vaudeville transposé en Orient, auquel on ne reprochera finalement pas ses blagues stéréotypées à l’égard des Thaïlandais, puisqu’il égratigne peut-être plus encore, bon gré mal gré, le type du Français en voyage à l’étranger.

Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.